Giurdignano

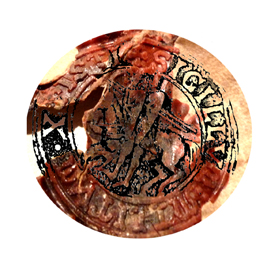

Il Sigillo Templare Otrantino

Una decina di anni fa, probabilmente nel 2003, un contadino di Giurdignano (nei dintorni di Otranto) durante la ristrutturazione di un vecchio casolare, mentre scrostava un muro malconcio, scoprì una nicchia sigillata. Questa nicchia

Una decina di anni fa, probabilmente nel 2003, un contadino di Giurdignano (nei dintorni di Otranto) durante la ristrutturazione di un vecchio casolare, mentre scrostava un muro malconcio, scoprì una nicchia sigillata. Questa nicchia costruita intenzionalmente e sigillata con cura, rivelò, una volta aperta, il suo sorprendente segreto: essa conteneva un bacile integro, di ceramica smaltata, al cui interno era stato riposto un piccolo libro cartaceo, rivestito da una sovra-copertina di cartapecora. Il contadino afferrò con evidente interesse il libretto ma quando lo sfogliò per leggerne il contenuto questo si sbriciolò, quasi all’istante, trasformandosi in polvere e friabili coriandoli! Evidentemente il contatto repentino con l’ossigeno, dopo secoli d’isolamento dall’aria ambientale, fu la causa dell’immediata, devastante, ossidazione: restò fra le mani dell’uomo la sola sovra-copertina ripiegata, alla guisa di quelle che abitualmente facciamo per i libri scolastici dei nostri figli. La cartapecora o pergamena, una volta stesa, si rivelò essere un antico atto, con tanto di sigillo rosso in cera.

Il bacile smaltato e rozzamente decorato al suo interno, con una fascia a motivo ondulatorio di colore verde, è stato datato da un archeologo locale al XVII-XVIII secolo e per tale ragione si può attribuire, con relativa certezza, a quel periodo storico sia il libretto che l’operazione di occultamento della nicchia: si ritiene probabile che il volumetto fosse un testo a tema sacro poiché è spesso testimoniato nel territorio leccese ( ma non solo) l’antico uso apotropaico e benaugurale di murare, nelle pareti delle case, immagini sacre o foglietti recanti preghiere ed invocazioni. La scoperta di questo sigillo è collegata ovviamente a quella del documento inedito al quale fu intimamente applicato, ma l’antico atto sarà oggetto di un successivo e specifico studio: quando la pergamena fu maldestramente “riaperta”, palesò, nonostante i molti danni subiti e le grosse lacune, il suo misterioso testo consistente in circa 80 righe per facciata vergate, a penna d’oca, con piccolissimi e fitti caratteri medievali ad inchiostro bruno. Lo scopritore, pur non comprendendo nulla né del testo contenuto né del valore storico dell’antico manoscritto, già importante come tale, pensò di appenderlo ad un muro di casa sua racchiuso in una modesta cornicetta in attesa di eventuali opportunità future.

Il documento è rimasto in quella situazione fino al giorno della sua casuale riscoperta e giusta rivalutazione, dovuta alla sua esibizione e consegna a uno studioso di Cannole1 che per pura combinazione di eventi si trovava, proprio in quel mese di agosto 2011, a collaborare con lo scrivente nella ricerca di testimonianze della presenza templare, sull’area chiamata “Vigne di Cannole”. Il giovane archeologo, profondo conoscitore del suo territorio2, era in grado di collimare le sue ricerche personali con le tracce evidenti o ipotizzate già attestate con la specifica analisi del sito, nel libro “ I Templari in Terra d’Otranto”3, divulgato l’anno precedente dall’autore di queste righe. Un esame sommario del diploma bastò a rivelare la natura dell’impronta del sigillo, applicato nella parte inferiore di una sua facciata e che lo portò all’immediata identificazione con il più celebre simbolo dell’iconografia sfragistica templare: il sigillo è ovvio elemento datante del documento stesso, del quale non si hanno, per ora, indicazioni di contenuto ma che può essere attribuito senza tema d’errore almeno a un’epoca anteriore alla data dello scioglimento dell’Ordine dei Templari, ovvero al 1307-12, che deve essere considerata ovviamente, con assoluta certezza, il limite “ non post quem” per la datazione di stesura del testo. L’impronta del sigillo, costituita da una “rondella” di cera rossa, è mancante di un grosso dettaglio al margine destro e di un piccolo frammento al margine sinistro mentre risulta male incisa la parte centrale: si riconosce tuttavia con chiarezza ed ottimo profilo di incisione la scritta S[ IGILLU ]M : MILITUM [: X ]PISTI +, posta sulla fascia bordata, disposta sulla circonferenza ; al centro è invece visibile, come già scritto, in maniera poco chiara ma riconoscibile, il cavallo con in groppa due cavalieri, entrambi armati di scudo e lancia. Innanzitutto si deve rilevare una sostanziale differenza tra questo sigillo e tutti gli altri conosciuti finora, italiani o di altra provenienza, siano essi “bulle” in piombo che impronte in cera. Nella maggior parte dei sigilli del “tipo equestre”, vale a dire con i due cavalieri armati su un solo cavallo, finora conosciuti è presente una scritta nella fascia circolare che circonda le figure e che può essere di due versioni: “SIGILLUM MILITUM” o “SIGILLUM MILITUM XPISTI”. La prima scritta la troviamo già in una bolla plumbea del Maestro Bertrand de Blanquefort, del 11684 e la seconda è presente nei sigilli equestri posteriori, secondo il BASCAPÈ5, al 1190. Sia nel citato sigillo del 1168 sia in quello molto simile del 1221 -presentato dal PAULI nel suo grande studio sull’Ordine di S. Giovanni6- tutte le tre “M” del motto sono in stile “capitale” ossia con carattere cosiddetto “latino”. In tutti gli altri sigilli equestri del secondo tipo, finora visionati (riconoscibili anche dalla parola CRISTI con la lettera “R” incisa alla greca e cioè “P”), le “M” sono così rappresentate: la prima e la terza in carattere “capitale”, come nel restante testo, quella centrale in stile “gotico”(detta anche “M Onciale” o “M Capitale Longobarda”). L’impronta salentina, che abbiamo definito “otrantina”, per il momento risulta essere un “unicum” poiché presenta tutte le tre lettere “M” del motto in carattere “gotico”, esibendo stilisticamente una giusta coerenza grafica: questa “maturità” compositiva la rende apprezzabile esteticamente, mentre al contrario risulta a tutt’oggi inspiegabile la stridente incoerenza stilistica di tutti gli altri sigilli conosciuti. Altra peculiarità unica di questo sigillo è data dallo stile diverso, disposto dall’incisore, ai caratteri della scritta stessa che, pur essendo anch’essa a caratteri “capitali”, palesa vistose diversità nelle “grazie”, ossia nei tratti terminali delle “teste” e dei “piedi” delle singole lettere. In tutti i sigilli conosciuti e pubblicati, sia le aste (oblique, orizzontali o verticali: lettere I,M,V,L,T,P,X) sia i “becchi” (delle lettere tonde : S,G e M gotica), risultano incisi con le estremità appuntite, connotando stilisticamente le lettere “linguate”: l’inedito sigillo “otrantino” presenta invece, singolarmente, i vertici inferiori e superiori ( ed anche i “becchi”delle lettere S e G) decorati con due“bottoni” detti anche “pomi” quindi per tale stile le lettere vengono definite calligraficamente “pomate”, in questo caso “bi-pomate”.

Lo studio dei sigilli detto “sigillografia” o più tecnicamente “sfragistica” è stato affrontato da molti studiosi: il più completo e approfondito studio di tutti i sigilli antichi e nello specifico, riferito agli antichi ordini cavallereschi e quindi anche ai sigilli templari, è stato il grande trattato “SIGILLOGRAFIA” del già citato BASCAPÈ7 che, in definitiva, è stato saccheggiato o ampiamente copiato da tutti quei ricercatori minori o dilettanti che hanno affrontato lo stesso tema negli anni successivi e senza aggiungere nulla di significativo. Il BASCAPÈ descrive con maggior dovizia di particolari la sigillografia dei Giovanniti e degli altri Ordini in quanto più ricca la documentazione e notevole il numero degli esemplari sopravvissuti. Per la sfragistica templare, pur ravvisandovi una maggior varietà tipologica delle impronte rispetto a quella più monotona dei Cavalieri di Malta, l’autore ne rileva la relativa rarità dovuta a molti fattori conseguenti alla soppressione dell’Ordine8: una piccola parte dei documenti superstiti è affluita all’archivio magistrale di Malta mentre altri frammenti di cartulari sussistono negli archivi delle commende giovannite cui furono accorpate le domus templari, nel secolo XIV 9. Molti documenti templari, oggi studiati, emergono anche da archivi diocesani o, come dimostra la pergamena accennata in questo studio, anche da scoperte fortuite e apparentemente inspiegabili. Il BASCAPÈ riporta, contestualmente al suo saggio, una ricca bibliografia di studi sulla sfragistica templare, presente nella letteratura specialistica straniera.10 Sia nelle bolle plumbee sia nelle impronte in cera i modelli più comuni ritrovati sono di due tipi, il sigillo detto “parlante” e il sigillo “equestre”, seguono i tipi simbolici, allegorici e araldici . Il sigillo detto “parlante”, che il BASCAPÈ classifica anche come tipo “monumentale”, per distinguerlo dagli altri della stessa famiglia( con la Vergine o il Pellicano, due pavoni o una testa , ecc.) raffigura la cupola del Tempio di Gerusalemme stilizzata: l’autore afferma che questo simbolo venne applicato a sigilli posti sui documenti dal 1171 in poi.11 Il sigillo con raffigurata la Cupola si suddivide in tre tipologie leggermente differenti tra loro, anche per il motto riportato: 1° “+:S:TUBE:TEMPLI:XPI: “, 2° “ +DE TEMPLO:CRISTI”, 3° “ + SIGILLUM:TEMPLI:DOMINI”. Anche nei sigilli ”equestri” si hanno tre modelli. Il primo, il più comune, come il nostro “otrantino” , raffigura due cavalieri armati in groppa ad un solo cavallo, definito in qualche documento sigillum consuetum . Il BASCAPÈ afferma che viene improntato in cera o in piombo su atti dal 1190 in poi , ma la cosa andrebbe verificata, infatti più sopra abbiamo citato la bolla plumbea con questo “tipario” applicata ad un documento del Maestro Generale Bertrand de Blanquefort, del 1168! Questo tipo, assieme all’altro raffigurante la cupola del Tempio, erano i sigilli delle autorità centrali dei Templari spesso usati in fronte e recto sulle bolle o separati su due diverse impronte in cera, nello stesso atto. Gli altri due tipi di sigilli equestri, assai rari, raffiguravano un solo milite armato a cavallo( es: quello del Maestro d’Aragona e Catalogna, 1247) oppure (nel sigillo di un anonimo precettore francese, 1255) con il patrono della cavalleria cioè S. Giorgio a cavallo, nell’atto di infilzare il drago. Altro simbolo diffuso sui sigilli templari è la croce (patente, semplice o fichée), ma questo e molti altri tipi reperiti sono da assegnare alle varie “nazioni”, province, commende o precettorie, disseminate in tutta Europa, le quali furono libere di scegliere stemmi, figure o emblemi per i propri sigilli.12 Contrariamente a quanto comunemente si pensa, il sigillo più diffuso, tra quelli giunti sino a noi, non è il tipo “equestre” (con i due militi a cavallo), diffusamente pubblicizzato su tutti i media contemporanei che divulgano storie e vicende, relative all’ordine rossocrociato, ma quello che raffigura “l’Agnus Dei”13, molto usato dai Templari inglesi14 ma riconosciuto come specifico della precettoria di Provenza e d’Aragona, nel 1224.15 Alcuni autori ritengono che le impronte dei sigilli templari ritrovate sino ad ora siano 108, ma molte di queste, soprattutto quelle di cera sono ormai illeggibili.16 Non si è in grado di verificare l’esattezza del dato ma è realistico il fatto dell’illeggibilità di molte impronte ceree pervenuteci perché questo materiale è deperibilissimo: la più resistente ceralacca, comunemente usata ancor’oggi per l’impronta dei sigilli su carta o pergamena, è un’invenzione del XV secolo e la cera da sigillo medievale era fabbricata con particolari procedimenti proprio per tentare di renderla meno fragile. Solitamente si usavano due terzi di cera d’api, un terzo di pece bianca e un pizzico di verderame. In alcuni casi si mischiava all’impasto della polvere di gesso o dei peli, per aumentarne la durata e la coesione. Al termine della preparazione si colorava la cera con pigmenti naturali poiché anche i Templari, come molte altre cancellerie, ecclesiastiche o reali, dotavano i documenti di sigilli colorati, secondo il contenuto. La cera verde era quella più comune e sigillava gli atti originali di vendita o di cessione e le convenzioni perpetue. Quella gialla ovvero al naturale, era usata per sigilli su corrispondenza ordinaria o su atti di convenzione temporanea. I sigilli di colore bruno erano apposti su copie degli atti o sulla loro riconferma, quella nera era usata per reclami e contenziosi o dichiarazioni di ostilità. La cera rossa, come quella presente nel “sigillo otrantino”, era riservata ai documenti amministrativi ( o relativi alla Regola) e agli atti di giustizia17. L’impasto da impronta era amalgamato con cura e preparato al momento dell’uso formando una pallina che, riscaldata nelle mani dello scrivano, si trasformava nella “rondella” pronta per essere pressata immediatamente dopo dalla matrice del sigillo. Il sigillo detto”bulla plumbea” veniva realizzato colando del piombo fuso entro una matrice di argento costituita da due valve incise e incernierate. La matrice detta anche “matrice principale”( chiamata bulle o boule) era conservata gelosamente in una borsa di cuoio e le tre chiavi che la chiudevano erano tenute dal Maestro e da due alti dignitari: le norme per il suo uso e la sua conservazione erano rigidamente codificate da diversi articoli della Regola come si può ancora leggere nel manoscritto francese della Regola del Tempio18. Il sigillo detto “impronta cerea” era ottenuto pressando, sulla “rondella” posta ancora calda sulla pergamena, o un dischetto ufficiale inciso e attaccato alla “matrice principale” oppure un sigillo ad anello il quale, più comunemente, riportava la matrice del sigillo personale del singolo dignitario, spesso il blasone di famiglia. La bolla plumbea era collegata al documento con il “legame” ovvero la cordicella che lo legava fisicamente all’atto e che era costituita da una striscia di cuoio, da una cordicella di canapa o lana, da un nastro di seta, ecc. L’impronta in cera invece era posta direttamente sul documento e mentre la bolla poteva avere i due lati con diversi sigilli, nell’impronta cerea i diversi sigilli erano affiancati ( o allineati se erano molti) in un ordine preordinato. Il sigillo era ritenuto sacro come il “Baussant” e severe pene erano inflitte a chiunque avesse smarrito o spezzato la matrice. Ogni dignitario dell’Ordine era autorizzato a farne uso, purché detentore di un incarico di comando, dal Maestro al Siniscalco, dal Precettore al comandante di una fortezza: esso era responsabile della sua conservazione ed anche alla convocazione del Capitolo Generale , un precettore era specificatamente incaricato a controllare, all’ingresso della sala capitolare, che ogni dignitario convocato esibisse il proprio sigillo19. L’Ordine di S. Giovanni, più antico dell’Ordine dei Templari, utilizzò la bolla plumbea fin dagli anni della sua fondazione e se ne ha notizia fin dal 1134, mentre il sigillo cereo è documentato solo dall’inizio del Duecento20: essendo più copiosa, organica e continuativa la produzione e la conservazione dei documenti giovanniti si ritiene logico ipotizzare parallelamente, per affidabilità della casistica, che anche la medesima tipologia di sigilli templari debba essere datata seguendo quella successione o cronologia. In conclusione si ritiene di affermare, almeno come anticipazione, che il documento inedito scoperto nei pressi di Otranto, anche se non ancora tradotto, è da datare tra i primi anni del Duecento e la data 1312, anno dell’emanazione della bolla papale che praticamente soppresse l’Ordine Templare e questo, per il momento, è quanto emerge dallo studio dell’impronta del sigillo.

Salvatore Fiori

Appuntamenti

La forza dei “Piccoli”, a Cursi si incontrano 28 paesi

Domani l’incontro nella sala comunale con sindaci e amministratori dei paesi coinvolti, per rafforzare le capacità amministrative e gestionali tramite il PON Governance e Capacità Istituzionale

📍 Segui il Gallo Live News su WhatsApp 👉 clicca qui

Live News su WhatsApp 👉 clicca qui

Cursi, insieme altri 27 piccoli Comuni salentini della propria aggregazione, saranno protagonisti del percorso di affiancamento del Progetto Piccoli, l’iniziativa promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e del Programma Complementare di Azione e Coesione (PAC).

L’appuntamento è fissato per domani, mercoledì 8 ottobre, dalle 10,30 alle 13, nel Municipio di Cursi in Piazza Maria Immacolata.

I paesi interessati sono: Andrano, Arnesano, Bagnolo del Salento, Cannole, Carpignano Salentino, Castrì di Lecce, Castrignano De’ Greci, Castro, Cursi (ente capofila dell’aggregazione), Diso, Giuggianello, Giurdignano, Martignano, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Palmariggi, Salve, San Pietro in Lama, Sanarica, Seclì, Sogliano Cavour, Sternatia, Supersano, Uggiano La Chiesa e Zollino.

Saranno presenti sindaci, amministratori e funzionari degli enti interessati.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 10,30 – Saluti istituzionali con William Marco Santoro, sindaco di Cursi

Ore 10,45 – Il Progetto PICCOLI in Puglia con Michele Sperti, sindaco di Miggiano e Vicepresidente Vicario ANCI Puglia

Ore 11,15 – Affiancamento su Acquisti, Appalti e Gestione dei tributi con Francesco Minchillo, Task Manager PICCOLI – ANCI

Ore 12 – Question time e definizione del percorso di affiancamento.

Modererà i lavori Domenico Sgobba, Vice Segretario ANCI Puglia

Andrano

Stanziati 5 mln di euro per la chiusura della discarica di Poggiardo

La Giunta della Regione Puglia, su proposta dell’Assessora all’ambiente Serena Triggiani, ha approvato una delibera con cui…

𝐄𝐗 𝐃𝐈𝐒𝐂𝐀𝐑𝐈𝐂𝐀 𝐒𝐈𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋𝐈𝐓𝐀’ 𝐏𝐀𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐙𝐙𝐄 𝐀 𝐏𝐎𝐆𝐆𝐈𝐀𝐑𝐃𝐎. 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐕𝐄𝐑𝐒𝐎 𝐋𝐀 𝐂𝐇𝐈𝐔𝐒𝐔𝐑𝐀 𝐃𝐄𝐅𝐈𝐍𝐈𝐓𝐈𝐕𝐀 𝐄 𝐋𝐀 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐈𝐂𝐔𝐑𝐄𝐙𝐙𝐀

𝐔𝐧’𝐨𝐭𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐏𝐨𝐠𝐠𝐢𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐮𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐢 𝟐𝟔 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐥 𝟏𝟗𝟗𝟕 𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟎𝟓 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐟𝐢𝐮𝐭𝐢 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐢 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐢 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐞𝐱 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐧𝐞𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨.

Lunedì 4 agosto 2025 la Giunta della Regione Puglia, su proposta dell’Assessora all’ambiente Serena Triggiani, ha approvato una delibera con cui ha stanziato 5 milioni di euro a fondo perduto, per finanziare la chiusura definitiva e la messa in sicurezza delle discariche pubbliche.

Nella tipologia prevista dal provvedimento regionale rientra la ex discarica presente sul nostro territorio, in funzione dal 1997 al 2005 e gestita da Monteco S.p.A. La Regione Puglia, infatti, ha inteso rivolgere il provvedimento alle “discariche pubbliche nel tempo configuratesi quali discariche di bacino (ex ATO provinciali) a servizio di una pluralità di Comuni conferitori.”

E’ 𝐮𝐧 𝐫𝐢𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐏𝐨𝐠𝐠𝐢𝐚𝐫𝐝𝐨, 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐨𝐭𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞. Finalmente i costi per la realizzazione del progetto di chiusura e messa in sicurezza della ex discarica (quasi 3 milioni di Euro) non saranno più a carico del Comune di Poggiardo, ma a carico della Regione Puglia.

Di questo provvedimento ne beneficeranno anche tutti i Comuni conferitori, in quota parte rispetto ai rifiuti conferiti (Andrano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Cannole, Carpignano Salentino, Castro, Cursi, Diso, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Sanarica, San Cassiano, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Spongano, Surano, Supersano e Uggiano la Chiesa).

Residuano i costi della post gestione, a carico dei Comuni, nella misura in cui saranno effettivamente verificati e dovuti.

“La nostra Amministrazione“, in una nota il sindaco Antonio Ciriolo, ” è stata impegnata costantemente su questo fronte, con l’obiettivo di ottenere questo risultato che porta, in primis, alla definizione della chiusura e messa in sicurezza della ex discarica, per le conseguenze ambientali e sanitarie che il mantenimento della situazione attuale potrebbe comportare per la nostra Comunità, a causa dell’infiltrazione di acque meteoriche nel corpo dei rifiuti; al contempo, questo provvedimento consente di evitare che i costi per la realizzazione del progetto di chiusura gravino esclusivamente sulle tasche dei cittadini di Poggiardo e degli altri 26 Comuni della Provincia di Lecce.

Auspichiamo”, continua, “che con questo provvedimento si possa scrivere la parola 𝐅𝐈𝐍𝐄 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐞𝐱 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚’ 𝐏𝐚𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐞, attraverso la sua definitiva messa in sicurezza e riqualificazione e la realizzazione dell’articolato progetto di chiusura che prevede, tra le tante misure, la risagomatura della stessa, la gabbionata perimetrale di stabilizzazione, le opere relative alla gestione delle acque meteoriche e alla raccolta del percolato, inclusi i monitoraggi e le emissioni del biogas, qualora presenti.

A conclusione”, conferma il sindaco, “si effettuerà la piantumazione di varie specie arboree che non lasceranno più spazio alla vista di quel telo nero che oggi ricopre la ex discarica”.

Cronaca

Mortale sulla SS16: giovane scorranese patteggia

Viaggiava 40 km all’ora sopra al limite consentito, ventenne condannato due anni di reclusione con sospensione condizionale della pena. Nella circostanza perse la vita Antonio Savini, 81enne di Maglie

Due anni di reclusione con sospensione condizionale della pena.

È quanto patteggiato dal 20enne scorranese G.G. per l’incidente stradale accaduto nel settembre dello scorso anno a Giurdignano, nel quale perse la vita Antonio Savini, 81enne residente a Maglie.

La famiglia Savini si è affidata a Giesse Risarcimento Danni, gruppo specializzato nella gestione di incidenti stradali con esito mortale che ha seguito il procedimento penale tramite i propri legali fiduciari.

«La trattativa con la compagnia assicurativa si è conclusa positivamente, attendiamo ora i tempi tecnici per la formalizzazione della transazione», precisa Giuseppe Vacca, manager di Giesse.

L’incidente accadde il 22 settembre 2024 lungo la Statale 16, “Adriatica” in direzione Otranto.

La Nissan Micra sulla quale era trasportato Antonio Savini venne violentemente tamponata dalla Citroen C3 condotta da G.G.

I due veicoli rotearono e proseguirono per un centinaio di metri prima di arrestarsi.

Purtroppo per Antonio non ci fu nulla da fare, morì poco dopo l’arrivo in ospedale per le gravissime lesioni riportate nell’impatto, mentre la moglie che era alla guida venne ricoverata in condizioni non gravi.

«La C3 viaggiava ad una velocità molto elevata, non inferiore a 130 km/h, come stimato dal perito incaricato dal Pm per far luce sulla dinamica del sinistro, ma in quel tratto di strada il limite è di 90 km/h», sottolinea Giuseppe Vacca, «oltre all’eccessiva velocità, la causa principale della morte del povero Antonio è stata, per usare le parole dello stesso perito, l’imprudente, avventata e disaccorta condotta di guida del ragazzo. È fondamentale prestare la massima attenzione quando ci si mette alla guida, basta un attimo per sconvolgere la vita di intere famiglie».

Il Gip Maria Francesca Mariano del Tribunale di Lecce aveva rigettato la precedente istanza di patteggiamento – un anno e quattro mesi di reclusione – avanzata, in un primo momento, dal legale dell’imputato in accordo con il Pm, in quanto «del tutto ingiustificata rispetto ad un fatto di rilevante disvalore penale in cui un uomo è deceduto e che non può essere banalmente ridotto ad una sanzione che si attaglia a ben altri tipi di condotte di minimo impatto».

-

Attualità4 settimane fa

Attualità4 settimane faLaura Manta di Collepasso: “Non volevo diventare sindaco”

-

Alessano2 giorni fa

Alessano2 giorni faSS 275 da Tricase a Leuca, tutto pronto

-

Cronaca6 giorni fa

Cronaca6 giorni faTiggiano: ritrovati paramenti sacri trafugati

-

Cronaca1 settimana fa

Cronaca1 settimana faFamiglie spezzate dalla violenza, arresti a Supersano e Ugento

-

Attualità4 settimane fa

Attualità4 settimane faPeriodo Unico di Valutazione, lo “Stampacchia” di Tricase dice addio ai quadrimestri

-

Cronaca4 settimane fa

Cronaca4 settimane faSpecchia: scontro tra due auto

-

Corsano4 settimane fa

Corsano4 settimane faCorsano: cede solaio e inghiotte uomo di 58 anni

-

Cronaca1 settimana fa

Cronaca1 settimana faLa banda della “marmotta” colpisce ancora