Approfondimenti

Il giorno più triste della storia di Tricase

La rivolta di 80 anni fa: ripercorriamo il 15 maggio 1935

Ripercorriamo (con Ercole Morciano) la storia della rivolta di Tricase di 80 anni fa, approfondendone il racconto dopo l’intervista ad un testimone vivente, Rocco Longo, pubblicata sul nostro ultimo numero in distribuzione.

Una sera a metà di maggio: fuoco…fuoco…fuoco

È un mercoledì il 15 maggio 1935, il giorno più triste della nostra storia. Sono passate le otto e mezza di sera: davanti al municipio una folla vociante, un frastuono crescente. Parecchi sono lì da alcune ore; altri stanno rientrando dai campi e si fermano; molte sono le donne. Davanti al robusto portone dell’ex convento le scene più frementi: da una parte donne e uomini esasperati e in difesa del “ boccone di pane per loro e i loro figli” che vedono minacciato; dall’altra la forza pubblica, armata, che ha l’obbligo di impedire l’accesso e la devastazione della sede comunale, segno dell’autorità dello stato, e dello stato fascista, al massimo del consenso a pochi mesi dalla fondazione dell’effimero impero: uno stato che non può tollerare alcun segno di debolezza o di cedimento verso nessuno.

Ad un certo momento si odono degli spari e la folla comincia ad ondeggiare. Gli spari si susseguono ritmici, ad altezza d’uomo ricordano i testimoni, a intervalli brevi ma costanti: il loro suono lacerante si sente una volta, una seconda una terza…quella umanità indignata, lì radunata per difendere il diritto al pane e al lavoro si sbanda, ammutolisce, si disperde. Al rumore indistinto si sostituiscono ora i lamenti dei feriti, le richieste d’aiuto dei caduti, i rantoli di chi muore.

Il tragico bilancio

Alla fine della giornata si contano cinque morti, tre donne e due uomini. I loro nomi, scolpiti sul marmo, saranno ricordati per sempre. Il più giovane, un ragazzo di 15 anni, è Pierino Panarese, di famiglia artigiana; la più anziana è Donata Scolozzi, contadina di 56 anni. Contadino è pure Pompeo Rizzo, di 37 anni. Cosima Panico e Maria Assunta Nesca, rispettivamente di 43 e 44 anni sono operaie tabacchine. I feriti sono 22, due donne e venti uomini: i più gravi sono Angelo Colangiulo e Rocco Colazzo, verrà loro amputata una gamba. Sono ricoverati all’ospedale di Maglie dopo le prime cure: Domenico Raffaele Fortiguerra, Antonio Parata, Filippo Legari, Giuseppe Nicola Casamassima, Torquato Bardoscia, Rocco Scolozzi, Alfonso Ghionna. Curati dai medici di Tricase: Salvatore Marra, Francesco Scarascia, Vito De Carlo, Giosué Mastria, Luigi D’Aversa, Maria Rosa Rizzo, Cosimo Longo, Giuseppe Cortese, Rocco Turco, Giuseppe De Marco, Vito Turco, Cesare Zocco e Maria Luisa Sciurti. Le ferite subite dai dimostranti, eccetto una sciabolata, sono tutte dovute a proiettili. Nove i feriti tra le forze dell’ordine, medicati per escoriazioni ed ematomi causati dal lancio di sassi.

L’antefatto

La causa prossima di un evento così luttuoso e lacerante per un paese come Tricase, i cui abitanti sono noti per la bontà della loro indole e per la civiltà dei loro comportamenti, è il decreto del 30 aprile 1935 col quale il ministero delle corporazioni, per un maggiore controllo politico, scioglieva tutti i consigli di amministrazione dei consorzi agrari della provincia di Lecce – eccetto quello di Matino – per fonderli nel consorzio agrario cooperativo provinciale di Terra d’Otranto. La notizia, tramite il prefetto di Lecce, è resa nota il 14 maggio 1935. Conosciuto a Tricase il contenuto del decreto, il malcontento si estende dai componenti del consiglio di amministrazione ai coltivatori di tabacco e alle tabacchine che, a torto o a ragione, vedono nel decreto ministeriale e nelle sue conseguenze un attacco alla già magra economia famigliare e a quel po’ di sicurezza che un lavoro, pur se stagionale, porta nelle loro case. Il nervosismo delle operaie del consorzio comincia a diffondersi nonostante gli inviti alla calma del direttore Mario Ingletti. Già alle 7 di mattina egli riesce a convincere le operarie ad entrare in fabbrica e non scioperare perché è vietato. A lui si uniscono, nell’invito alla calma l’ispettore del lavoro Ciro Facchini, l’avv. Vincenzino Resci, sindaco del consiglio di amministrazione e il maresciallo dei carabinieri, Mossuto . Anche in altri tabacchifici di Tricase si diffonde la paura; si vede la miseria in agguato e divenire incerto anche quel poco di pane che si riesce ad avere col duro lavoro. La sfiducia verso le autorità locali cresce perché – ed ecco le cause della rivolta che potremmo dire remote – in pochi anni la cittadina aveva subito un declino con riflessi negativi anche nel campo economico. Il trasferimento a Lecce dell’officina e deposito ferroviario che dava lavoro a 100 famiglie; lo smembramento del territorio della pretura di Tricase per far nascere quella di Alessano; il declassamento della tenenza dei reali carabinieri a semplice stazione; e ancor più la drastica riduzione della superficie comunale concessa dal monopolio per la coltivazione del tabacco da 300 ettari a 130; è facile capire perché la fusione del consorzio venisse temuta come un ulteriore decadimento del paese, causa di miseria e di fame.

Da pacifica manifestazione a rivolta

Nel pomeriggio i soci del consorzio si ritrovano nella sezione dei combattenti, in via S. Spirito, per la firma di una «supplica» da inviare a Mussolini e chiedergli di esentare dalla fusione il consorzio cooperativo di Tricase com’è stato fatto per quello di Matino. Le operaie intanto si radunano nei pressi della piazza per ascoltare «una conferenza » sulla situazione e dimostrare con la protesta il loro disagio. La manifestazione inizia pacificamente, ma gli animi sono esacerbati forse perché non si ha fiducia nelle locali autorità politiche e amministrative. Il podestà Edgardo Aymone, al fine di portare la calma, fa affiggere alle 18.30 un manifesto in cui riporta testualmente la lettera di rassicurazioni del prefetto, invita i cittadini a tornare tranquilli al lavoro e ad avere fiducia nel governo fascista. Il manifesto ottiene l’effetto contrario perché viene interpretato come «una presa in giro» o peggio come una «minaccia». Le operaie si radunano vicino all’ingresso del municipio, dove già vi sono i soci del consorzio che hanno firmato la supplica e tutti gridano «viva il duce, viva il re, abbasso il podestà, vogliamo lavoro». La tensione aumenta e il podestà tenta di parlare ai dimostranti per chiarire la sua posizione e informare sui passi fatti e da fare, ma la sua voce viene sopraffatta dagli urli. Tenta di parlare l’avv. Domenico Caputo dal sagrato della chiesa di S. Domenico: accolto da iniziali battimani, il popolare don Mimmi, quando vuole convincere i dimostranti che non verranno trasferite le fabbriche e non perderanno il lavoro è soverchiato dai fischi e costretto a ritirarsi. Fallisce anche il tentativo di parlare alla folla dell’avv. Alberto Ingletti, dirigente sindacale dei lavoratori dell’industria sui quali ha un buon ascendente; affacciatosi sul balcone del circolo del littorio, sovrastante il bar di Giovannino Dell’Abate, è costretto a rientrare quasi subito.

Nel frattempo giungono le forze dell’ordine per presidiare il municipio: anche da parte loro si fanno appelli alla calma ma viene paventato l’assalto al municipio nel quale si trovano il podestà, il pretore Biagio Cotugno e il medico Giuseppe Cortese, segretario del fascio locale. La situazione peggiora sempre di più e alle grida di protesta si aggiunge il lancio di sassi verso il portone e le finestre del municipio, e si mettono in atto tentativi di incendio e di abbattimento del portone. Ai militari viene dato dai superiori l’ordine d’innestare le baionette. A questo punto il podestà, il pretore e il segretario del fascio, temendo il peggio, escono dagli uffici comunali dal retro dell’ex convento, dalla parte dell’asilo infantile attraverso il giardino. L’iniziativa passa pertanto all’autorità militare; il protocollo dell’epoca per le forze dell’ordine – siamo in pieno regime fascista – in casi del genere prevede di sparare…e non sono previsti colpi in aria.

L’inchiesta

L’inchiesta che segue i dolorosi fatti del 15 maggio è lunga e caratterizzata da delazioni e lettere anonime che rendono pesante e sospettoso il clima di quei giorni. Alle indagini e agli interrogatori seguono gli arresti. Di notte bussano alle case e portano via i sospettati traducendoli nel carcere di Lecce. Gli inquirenti svolgono le indagini basandosi sul teorema del «complotto» e della «istigazione alla sommossa». Alla fine dell’istruttoria 22 imputati sono prosciolti e 52 rinviati a giudizio.

Non è bello vivere a Tricase durante il periodo delle indagini. Il clima del sospetto crea una cappa di piombo che rende difficili i rapporti tra le persone. Anche in questa triste evenienza è la famiglia e la parentela più prossima che fanno da ammortizzatori sociali. Vi sono anche episodi di solidarietà umana e cristiana che servono a ricomporre lentamente un clima più sereno. Il vescovo di Ugento, Teodorico De Angelis, su richiesta dell’arciprete Stefanachi, si fa interprete di tanti drammi umani che deprimono la vita di tante famiglie della «laboriosa e tranquilla popolazione di Tricase», e chiede per iscritto ai giudici una pronta conclusione dell’istruttoria per il ritorno a casa degli innocenti. Mons. Giovanni Panico, da poco ordinato arcivescovo, prima di partire per l’Australia si reca personalmente nel carcere di Lecce per visitare i detenuti. Giuseppe Scarascia, alto funzionario presso il ministero dell’educazione, si interessa per assicurare le spese di difesa per carcerati poveri. Anche Giuseppe Cortese fa difendere dal suo avvocato alcuni paesani coimputati e non in grado di pagarsi le spese legali.

Il processo, la sentenza, il ritorno a casa

Il processo in corte d’assise a Lecce, davanti alla quale compaiono i 52 imputati, ha inizio il 5 marzo 1936 e si conclude il 2 aprile seguente. Il collegio difensivo è composto da ottimi avvocati: Antonio Dell’Abate e Ciro Miranda Dell’Abate che assumono il patrocinio gratuito di molti paesani, Michele De Pietro, Francesco Tamburini, Oronzo Massari e Giovanni Guacci. Durante le fasi dibattimentali gli avvocati in pratica “smontano” il teorema della “ istigazione alla sommossa” con prove e argomentazioni convincenti. Tre accusati sono ritenuti non imputabili perché minorenni. I 6 imputati maggiori, accusati di aver organizzato la protesta e istigato alla sommossa, sono assolti con formula piena per non aver commesso il fatto. 13 sono assolti per insufficienza di prove. Gli 11 imputati di oltraggio o resistenza a pubblico ufficiale subiscono condanne tra 10 mesi e 1 anno di reclusione. La «radunata sediziosa» contestata a 27 imputati viene ridotta a contravvenzione di polizia e punita con 1 mese di arresto. Una semplice multa per chi aveva lacerato il manifesto. In sintesi la corte, con la sentenza del 2 aprile, riconosce valide le tesi difensive e assolve con le formule di rito oppure commina pene miti rispetto alle gravi accuse di partenza.

Il 2 aprile, la sera, verso le dieci e mezza, perché così era stata consigliato per evitare assembramenti non desiderati, tutti i tricasini processati tornano a casa liberi perché le pene erano state già scontate con la detenzione preventiva e finalmente il paese può tirare un sospiro di sollievo e si avvia a riacquistare la serenità. A dire il vero la tranquillità durerà poco perché di lì a 4 anni l’Italia entrerà in guerra e anche Tricase avrà le sue vittime e vivrà le privazioni e i travagli che ogni guerra comporta.

La maggior parte delle notizie per il presente articolo sono state prese dall’ultimo libro dello studioso di storia locale, prof. Salvatore Coppola, Quegli oscuri martiri del lavoro e della libertà. Anatomia di una sommossa (Tricase 15 maggio 1935), Giorgiani Editore 2015, pp. 287, illustrato, s.i.p. Se ne consiglia la lettura a quanti vogliono notizie più dettagliate sui fatti e su tutti i protagonisti che li hanno in qualsiasi modo vissuti. Il volume verrà presentato nell’ambito delle manifestazioni promosse per l’80° anniversario del tragico evento.

Approfondimenti

Dopo 15 anni torna Santa Fumìa

La Chiesa di Santa Eufemia, o Santa Fumìa come gli specchiesi la chiamano, è un piccolo luogo sacro, di origine bizantina, di circa 150 metri quadrati, situata nelle campagne tra Specchia e Miggiano….

Sono trascorsi più di 15 anni, da quando il rione specchiese di Santa Eufemia si è vestito a festa l’ultima volta per onorare la martire cristiana.

Nella serata di sabato 12 luglio ritorna La Festa di Santa Fumìa, evento organizzato, con il patrocinio del Comune, dall’associazione Santa Eufemia che ha ritenuto necessario ritornare alle radici della storia del luogo sacro simbolico con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e spirituale del territorio.

La Chiesa di Santa Eufemia, o Santa Fumìa come gli specchiesi la chiamano, è un piccolo luogo sacro, di origine bizantina, di circa 150 metri quadrati, situata nelle campagne tra Specchia e Miggiano.

Come il culto della santa sia arrivato in Occidente e perché a Specchia, i libri di storia locale non lo riportano.

Nell’anno in corso del Giubileo, questo luogo sacro assume un significato storico, in quanto è poco distante dall’antica Via dei Pellegrini, l’itinerario che i fedeli dei secoli scorsi percorrevano per raggiungere il Santuario di S. Maria di Leuca, oppure in senso contrario, la città santa di Roma, eleggendo la chiesetta a luogo di riposo spirituale e fisico, come testimoniato dagli oggetti antichi ritrovati intorno.

Il programma della serata prevede, alle 19, la celebrazione della santa messa, presieduta da don Antonio Riva, parroco di Specchia. Alle 20, il “Kids Diy!” Creative workshop, a cura di Cicciopasticcio, laboratorio artistico-espressivo per i più piccoli.

Dalle bancarelle collocate nel parchetto della Chiesa di Santa Eufemia, sarà possibile acquistare dei manufatti artigianali e gustare dei prodotti tipici agroalimen-tari dallo stand gastronomico.

Approfondimenti

A Tricase “PROXIMA”: il cibo racconta il territorio

Domani, presso l’ex Mattatoio comunale di Tricase, oggi sede del Laboratorio di Comunità

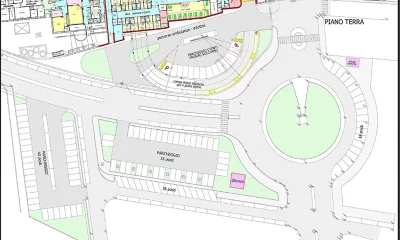

Sabato 5 luglio, l’ex Mattatoio comunale di Tricase – oggi sede del Laboratorio di Comunità (in foto durante un precedente Open day) – apre le sue porte per ospitare “PROXIMA – Diffondiamo produzioni di prossimità”, un evento dedicato al cibo sano, locale e accessibile, organizzato nell’ambito del progetto europeo FOOD4HEALTH.

Promosso dal Laboratorio di Comunità di Tricase, in collaborazione con il Comune di Tricase e il CIHEAM Bari, PROXIMA non sarà un semplice open day, ma un’occasione concreta per riflettere – e assaporare – il legame profondo tra alimentazione, territorio, sostenibilità e comunità.

Il programma si apre alle 18:30 con un talk pubblico dedicato alle politiche del cibo, che vedrà la partecipazione di esperti, amministratori locali, rappresentanti di reti e associazioni del territorio. Un confronto aperto su salute, produzione etica, scelte alimentari consapevoli e promozione delle economie locali.

Dalle 19:00, spazio al gusto e alla scoperta:

– Mercato agricolo e artigianale con i produttori locali

– Mostra pomologica dedicata alla biodiversità

– Visite guidate ai laboratori del centro rigenerato

A seguire, dalle 20:00, si terranno laboratori tematici e show cooking, pensati per adulti e bambini, con momenti esperienziali e didattici.

La serata si concluderà alle 21:00 con le degustazioni a base di prodotti locali e a km zero, seguite dall’esibizione del cantautore P40, per chiudere in musica un evento che unisce cultura, cibo e partecipazione.

“Un momento di festa, ma anche di consapevolezza – spiegano gli organizzatori – per far conoscere un luogo rinato e un modello di sviluppo possibile, che parte dalle persone, dalle reti e dai territori”.

L’iniziativa è aperta a tutti: cittadini, famiglie, produttori, curiosi e appassionati di buon cibo. Un invito a scoprire, attraverso il gusto e il dialogo, le potenzialità di una comunità che crede nell’innovazione sociale e nella prossimità come valore.

📍 Info utili

🗓️ Sabato 5 luglio, dalle ore 18:30

📌 Laboratorio di Comunità – Ex Mattatoio, via Marina Serra 53, Tricase

🎟️ Ingresso libero

Approfondimenti

Nchiana scindi a Tuglie

Domenica gara podistica 250 atleti correre lungo un percorso cittadino di 9 km. Si svolgerà anche una passeggiata solidale di 4km, a cura dell’associazione donatori di sangue Fidas con il ricavato devoluto in beneficenza

Terza edizione della ’nchiana scindi, la gara podistica organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica podistica Tuglie, che vedrà oltre 250 atleti correre lungo un percorso cittadino di 9 km.

Appuntamento domenica 6 luglio, a partire dalle 19,30.

Insieme alla gara competitiva si svolgerà anche una passeggiata solidale di 4km, a cura dell’associazione donatori di sangue Fidas.

«L’intero ricavato di questa camminata sarà devoluto in beneficenza», dichiara il presidente dell’ asd podistica, Francesco Caputo, «crediamo che lo sport debba anche essere uno strumento di solidarietà e vicinanza concreta. La nostra associazione è anche amicizia, divertimento, armonia: questo è lo spirito che ci unisce e guida in tutte le manifestazioni che organizziamo, a cui partecipiamo con entusiasmo e dedizione».

Ritrovo per la partenza in piazza Garibaldi; il percorso di 9 km si snoderà tra le strade principali di Tuglie e comprenderà alcune arterie che collegano la collina di Montegrappa, particolarmente suggestive all’ora del tramonto per il panorama di cui si potrà godere.

«La nchiana scindi non è solo una gara, è anche la celebrazione della forza, della resilienza e dell’amore per lo sport», afferma Chiara Boellis, assessora allo sport di Tuglie, «ogni passo fatto sarà una testimonianza dell’impegno, della preparazione e della capacità di superare i propri limiti».

Al termine del percorso saranno premiati: il primo atleta giunto al traguardo maschile e femminile, i primi cinque atleti di tutte le categorie FIDAL previste M/F) per le categorie allievi, juniores e promesse: unico gruppo), gli atleti che raggiungeranno il traguardo nelle posizioni: 50ª, 100ª, 150ª, e così via, fino alla fine della classifica e le prime tre società con il maggior numero di arrivati, sia maschili che femminili.

📍 Segui il Gallo Live News su WhatsApp 👉 clicca qui

Live News su WhatsApp 👉 clicca qui

-

Castrignano del Capo2 settimane fa

Castrignano del Capo2 settimane faTragedia a Leuca: muore soffocato da una fetta di prosciutto

-

Attualità2 settimane fa

Attualità2 settimane faGrave incidente tra Pescoluse e Torre Pali

-

Cronaca1 settimana fa

Cronaca1 settimana faIntascava ricavi Lotto: condannato ex titolare ricevitoria a Tricase

-

Alessano4 settimane fa

Alessano4 settimane faVentiseienne leccese fermato per spaccio. A Tricase e Alessano controllati ristoranti, pizzerie e bar

-

Cronaca4 settimane fa

Cronaca4 settimane faDonna uccisa a Racale: fermato il figlio alla periferia del paese

-

Attualità4 settimane fa

Attualità4 settimane fa«Tiggiano non è il paradiso terrestre»

-

Attualità2 settimane fa

Attualità2 settimane faSalute in piazza: la Cittadella della Prevenzione a Tiggiano

-

Cronaca3 settimane fa

Cronaca3 settimane faSalento in fiamme e Canadair in azione