Attualità

Forno crematorio di Ugento: ce lo racconta il sindaco Chiga

Project financing, tempistiche e procedure di controllo: ecco come procede

A cura di Lorenzo Zito

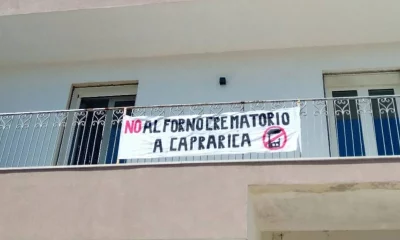

La Provincia di Lecce ha disposto la realizzazione di tre forni crematori sul territorio salentino, ciascuno a servizio di una delle tre aree in cui geograficamente è stato suddiviso: nord, cento e sud (clicca qui per leggere di più).

Con Lecce e Caprarica, c’è Ugento che, tra i Comuni candidatisi, è stato scelto per servire il sud della provincia.

Ne abbiamo parlato con il sindaco Salvatore Chiga.

“Con delibera n°236 del 25.11.2022 la Giunta Comunale ha conferito apposito atto di indirizzo al Responsabile del Settore Lavori Pubblici finalizzato alla progettazione, costruzione e successiva gestione di un impianto di cremazione da realizzare presso il cimitero comunale di Ugento mediante l’attivazione di una procedura di finanza di progetto (project financing)”, esordisce il sindaco.

“Il sotteso avviso pubblico è stato pubblicato in data 29.11.2022 e la proposta progettuale dovrà pervenire entro il prossimo 27 Gennaio 2023“.

“Inutile sottacere come l’attività di cremazione che la presente amministrazione comunale propone risponde ampiamente ad esigenze della collettività sotto il profilo igienico-sanitario, culturale e di servizio sociale. Che si aggiungono alle implicazioni economiche legate ai risparmi sui costi di gestione dei cimiteri, degli spazi, delle costruzioni, e agli importanti aspetti ambientali e sanitari“, continua il sindaco.

Per quanto concerne la gestione tecnico-organizzativa del progetto proposto, il primo cittadino spiega: “Sarà supportata e monitorata dalle seguenti figure professionali e amministrative: Responsabile unico del Procedimento (RUP): Ingegnere tecnico ambientale; Direttore esecutivo del contratto (DEC): individuato dall’amministrazione comunale che fornirà indicazioni e disposizioni di servizio al gestore dell’impianto; Servizio di Polizia rurale e Ambientale: n. 2 ispettori a supporto delle autorità di controllo quali ARPA, Provincia, ASL, etc., nelle attività di monitoraggio ambientale e prevenzione dell’inquinamento“.

“Al fine di fornire gli strumenti e le conoscenze adeguate alla gestione del forno crematorio“, aggiunge Chiga, “il Comune di Ugento provvederà ad organizzare al personale dipendente coinvolto, nonché a quello impiegato nell’ Ufficio tecnico e Polizia Ambientale, opportuna formazione, informazione e addestramento sulle specifiche procedure di lavoro (quale ad es. l’accertamento, anche attraverso la richiesta di certificazioni mediche, della preventiva eliminazione dal cadavere di stimolatori cardiaci o protesi, che possano danneggiare i forni e creare impatti alle emissioni), sugli aspetti giuridici ed etici della cremazione; sulle operazioni tecniche per la gestione e manutenzione degli impianti; sulla sicurezza del lavoro, la valutazione dei rischi ed operazioni di emergenza (con attenzione alle procedure di intervento qualora dovessero sopraggiungere guasti o problematiche gestionali dei forni, tali da determinare malfunzionamenti con eventuali rischi per la pubblica salute); sulla gestione amministrativa,sulle registrazioni obbligatorie e dei dati statistici sull’attività”.

Ecco descritte poi le specifiche attività aggiuntive, in ambito di monitoraggio, a carico dei soggetti indicati: “Il gestore dell’impianto, oltre a quanto già previsto dalle norme, sarà tenuto a: redigere un rapportino giornaliero di verifiche impiantistiche, manutenzioni effettuate, eventuali malfunzionamenti, ecc…. Lo stesso rapportino giornaliero dovrà riportare poi, il tipo di cremazioni effettuate dal forno, l’ora di inizio dell’attività di cremazione, la temperatura del forno all’introduzione del feretro/resto; la quantità e tipologia di reagenti usati per neutralizzare i gas acidi o per assorbire composti tossici nel trattamento dei fumi, in funzione del numero di cremazioni effettuate; Redigere un rapporto settimanale di avanzamento delle attività, dei controlli effettuati, programmazione delle attività per la settimana successiva, sulla verifica dell’attuazione del piano di monitoraggio ambientale, sulla verifica dell’attuazione piano di manutenzione con indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate e relativa descrizione degli interventi (con particolare riferimento alle manutenzioni effettuate sui sistemi di abbattimento e sui sistemi ausiliari)“.

E ancora: “Le operazioni di manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento dovranno comunque essere effettuate con la frequenza, modalità e i tempi previsti all’atto della loro progettazione e comunque in base a quanto indicato nel libretto d’uso e manutenzione. Qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva, qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva), dovrà comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell’esercizio dell’impianto che potrà essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento“.

Da redigere anche un rapporto mensile “in ordine alla gestione dei rifiuti con copia registro rifiuti (le cui modalità e tempi di compilazione rispetteranno le prescrizione di cui all’art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e FIR, copia iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per l’attività di trasporto, autorizzazione degli impianti di conferimento dei rifiuti, caratterizzazioni analitiche sui rifiuti e altra documentazione sulla gestione ambientale;

E poi, partecipare ai verbali di campionamento da effettuarsi alla presenza dei DEC e dei componenti del servizio di polizia rurale e ambientale e dei laboratori e/o enti di controllo incaricati; trasmettere all’ ufficio Ambiente ed al Servizio di Polizia Rurale e Ambientale del Comune di Ugento, nonché agli organi di vigilanza e controllo quali ARPA, ASL, Provincia, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente con i seguenti contenuti minimi:

il numero di servizi di cremazione effettuati distinti per tipologia; i giorni e il numero complessivo di ore di funzionamento dell’impianto (computando in maniera distinta le ore relative alle fasi di accensione e spegnimento); una sintesi dei risultati delle misurazioni in discontinuo degli inquinanti e delle analisi effettuate sulle polveri di abbattimento; una sintesi dei risultati delle misurazioni in continuo con indicazione dei flussi di massa relativi agli inquinanti monitorati;

gli allarmi e i malfunzionamenti verificatisi (e le modalità di gestione); i quantitativi di reagente utilizzati per l’abbattimento delle emissioni;

le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite sull’impianto e sui sistemi di abbattimento delle emissioni; le quantità totali di rifiuti smaltiti per tipologia”.

Non è finita qui: “Il DEC, oltre a quanto già previsto dalle norme, sarà tenuto a: Redigere relazione di avanzamento del servizio con cadenza mensile; in caso di emergenza a dare immediata comunicazione al RUP, alla sezione di polizia locale rurale e ambientale, alla Provincia di Lecce ed all’ARPA; partecipare ai campionamenti dei rifiuti prodotti dal gestore in contraddittorio con gli uffici comunali e successivamente i certificati di analisi saranno trasmessi al comune; insieme al nucleo di Polizia rurale ed ambientale ed al Gestore dell’impianto di cremazione, effettuare, con periodicità quindicinale, una verifica in contraddittorio su una check-list di monitoraggio concordata con ARPA Puglia e Provincia di Lecce, che sarà tenuta a disposizione e trasmessa ad ARPA Puglia e Provincia di Lecce. Garantire la presenza in fase di controllo da parte della degli Uffici comunali e degli organi di Vigilanza quali ARPA e Provincia di Lecce”.

Al fine di ridurre l’impatto prodotto dall’attività proposta, inoltre, “l’amministrazione si impegnerà a favorire l’attuazione dei seguenti adempimenti: sarà richiesto all’azienda fornitrice dell’impianto di cremazione una puntuale procedura di manutenzione preventiva ordinaria e straordinaria finalizzata ad ottimizzare il funzionamento degli analizzatori di gas di cui gli organi di vigilanza ne terranno conto durante i vari controlli effettuati;

l’installazione delle migliori tecnologie disponibili per la riduzione delle emissioni, in particolare di diossine e mercurio; l’effettuazione di un accurato studio diffusionale di ricaduta delle emissioni, per verificare l’estensione delle aree maggiormente interessate;

la ricerca di diossine e mercurio in campioni di terreno e vegetali nell’area individuata per la realizzazione, prima della entrata in esercizio del forno crematorio. Questa indagine ha lo scopo di verificare, con successivi controlli periodici, eventuali deposizioni significative di inquinanti e, in tal caso, sospendere sia l’attività crematoria, che, a scopo precauzionale fino ad analisi del prodotto, il consumo della eventuale presenza di vegetali coltivati nelle zone limitrofe all’installazione;

il controllo periodico ai punti di emissione (camino/i), dei più importanti inquinanti emessi, cioè quelli risultanti dai processi di combustione; quindi il particolato, il monossido di carbonio (CO), gli ossidi di azoto (NOX) e zolfo (SOX), i gas acidi (HCl, HF), le diossine (PCDD), i furani (PCDF) e gli IPA. Possono essere presenti, inoltre, emissioni di mercurio derivanti dall’amalgama presente, soprattutto in passato, nelle otturazioni dentarie), zinco (derivanti dalla cremazione di tombe estumulate) e metalli pesanti. I dettagli sulle tipologie di inquinanti da indagare, i limiti e le frequenze di campionamento, saranno discusse in sede di progetto“.

Appuntamenti

#TAURISANOSVAPO, nuova apertura dopo Maglie e Tricase

“Abbiamo sempre lavorato per fornire il miglior servizio possibile, anche esponendoci di persona per cercare di diventare trend setter in questo settore”…

Nuova apertura a Taurisano per Svapo già presente a Tricase e Maglie.

«Già presenti sul territorio leccese con due negozi», spiega Dario Surano, «abbiamo deciso di arricchire il sud Salento con un terzo punto vendita. Lo scopo cardine è di espandere la nostra rete di negozi per avvicinare sempre più persone alla nostra visione».

Infatti, prosegue, «operando nel settore svapo dal 2015, abbiamo affinato esperienza e coltivato la clientela con un rapporto che va oltre il mero aspetto lavorativo. Vogliamo mettere a disposizione, tutta l’esperienza maturata in questo tempo per creare luoghi dove passione e professionalità incontrano il meglio che il mercato della sigaretta elettronica possa offrire. Al centro dell’attenzione mettiamo sempre le esigenze e le richieste di tutti coloro che negli anni si sono approcciati o che si vogliono avvicinare alla sigaretta elettronica».

Come si è arrivati alla nuova apertura?

«Insieme a tutti i nostri collaboratori», premette Surano, «abbiamo sempre lavorato per fornire il miglior servizio possibile, anche esponendoci di persona per cercare di diventare trend setter in questo settore che amiamo e in cui mettiamo tutti noi stessi. Con l’apertura di #TAURISANOSVAPO ci rimettiamo in gioco ma siamo sicuri che riusciremo a vincere anche questa una sfida con l’aiuto e anche l’apprezzamento di tutti i consumatori che si affidano a noi con fiducia».

«Vogliamo che ogni cliente di senta parte del nostro progetto», insiste, «offrire il meglio nel mondo dello svapo, con prodotti di qualità e un servizio che faccia sentire ogni persona importante grazie alla professionalità dei nostri collaboratori.

Tutti insieme ci divertiamo, certamente, ma non dobbiamo mai dimenticare che lo svapo è prima di tutto salute, ovvero uno strumento per abbandonare il vizio del fumo. Se riusciremo a trasmettere questo messaggio in allegria e con il sorriso sulle labbra, secondo me, avremo ancora più successo».

Attualità

Maria Antonietta I di Puglia

È in primo luogo necessario elaborare una strategia di massima che riguarda, per così dire, una più profonda capacità di comprendere, anticipare e soddisfare le attese e le potenzialità del territorio e un aumento del numero dei corsi di laurea e dei dipartimenti, ossia di quelle che una volta (sino al 2010) si chiamavano facoltà….

Unisalento, ecco la prima rettrice

Maria Antonietta Aiello: «Per me motivo di orgoglio diventare la prima rettrice: non ho dubbi che altre ce ne saranno, perché non c’è alternativa a un futuro di reali pari opportunità»

Maria Antonietta Aiello: «Per me motivo di orgoglio diventare la prima rettrice: non ho dubbi che altre ce ne saranno, perché non c’è alternativa a un futuro di reali pari opportunità»

La professoressa sarà rettrice per il sessennio 2025-2031.

Al primo turno il voto pesato per ciascuno dei tre candidati ammessi alla procedura elettorale era stato: Maria Antonietta Aiello, 338,269; Luigi Melica, 278,944; Salvatore Rizzello, 138,239.

Dopo il ritiro degli altri due candidati, ovvero il direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche Luigi Melica e il direttore della Scuola superiore ISUFI Salvatore Rizzello, i voti della comunità accademica si sono indirizzati in blocco, infatti, sull’attuale prorettrice vicaria e ordinaria di Tecnica delle Costruzioni al Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione. Di Marzi (Cosenza), sarà dal prossimo 1° novembre, a prendere il testimone dal rettore Fabio Pollice.

La vera sfida del futuro

di Hervé Cavallera

Il 2025 è un anno importante per l’Università del Salento. Da non molto sono trascorsi i festeggiamenti per il suo 70° anno di vita ed è stato appena eletto, nella persona della prof.ssa Maria Antonietta Aiello, il suo 11° rettore, anzi la prima Rettrice di Unisalento.

Il primo rettore, e inoltre fondatore dell’Università, fu Giuseppe-Codacci-Pisanelli (nel 1955 rettore del Consorzio Universitario Salentino, dal 1956 al 1976 rettore dell’Università di Lecce), quindi Saverio Mongelli (1976-1979), Mario Marti (1979-1981), Alberto Sobrero (1981-1983), Donato Valli (1983-1992), Angelo Rizzo (1992-2001), Oronzo Limone (2001-2007) che mutò (2007) il nome da Università di Lecce in Università del Salento, Domenico Laforgia (2007-2013), Vincenzo Zara (2013-2019), Fabio Pollice (2019-2025).

In 70 anni, ovviamente, non solo è cresciuta l’offerta formativa dell’Università salentina (sorta con la Facoltà di Magistero a cui seguì quella di Lettere e Filosofia), ma è cambiato l’intero panorama nazionale.

L’Università di Lecce fu la terza ad esistere, dopo Napoli e Bari, nell’Italia meridionale continentale.

Oggi numerose sono le università statali nelle diverse regioni del Sud, a cui devono aggiungersi quelle non statali legalmente riconosciute e quelle telematiche. Il che, si capisce, comporta una serie di problemi di natura economica, che crescono ulteriormente pensando al numero consistente di studenti del Sud che preferiscono recarsi in università del Centro-Nord e, non ultimo, alla denatalità che riduce il numero dei giovani.

Mantenere al meglio l’esistente è ciò che diventa immediatamente evidente per chi assurge alla carica rettorale.

Ma “mantenere”, in una realtà sempre più complessa, concorrenziale e globalizzata, non è invero sufficiente. Nel mondo della flessibilità, non si mantiene: si sviluppa. Occorre crescere ulteriormente e divenire sempre più concorrenziali.

Sotto tale profilo il compito che attende la Rettrice, non è affatto facile.

È in primo luogo necessario elaborare una strategia di massima che riguarda, per così dire, una più profonda capacità di comprendere, anticipare e soddisfare le attese e le potenzialità del territorio e un aumento del numero dei corsi di laurea e dei dipartimenti, ossia di quelle che una volta (sino al 2010) si chiamavano facoltà.

Al tempo stesso è opportuno migliorare la qualità dell’assistenza studentesca, dei servizi che si offrono.

Basti pensare agli alloggi, ai collegamenti, alla viabilità, alle mense universitarie.

Si tratta di una serie di obiettivi che – una volta raggiunti – farebbero risaltare l’immagine di una università dinamica, accorta ai bisogni del presente e del territorio, volta all’innovazione.

E’ opportuno che per raggiungere tutto questo la Rettrice sia coadiuvata da uno staff efficiente e coeso.

Certo, quello che si è indicato pare necessario e tuttavia non facile da conseguire in quanto comporta in primo luogo una serie di interazioni con il mondo politico ed economico abbastanza complesse. Soprattutto non sono trascurabili, ad avviso di chi scrive, i dati già rilevati connessi alla denatalità e alla volontà giovanile di spostarsi altrove, anche fuori d’Italia, in vista di una più proficua occupazione dopo aver conseguito la laurea.

Alla luce di quanto sopra il problema diventa allora quello di rendere appetibile – mi si passi il termine – Unisalento.

Affinché questo sia, bisogna tornare ad essere quello che l’università ha voluto essere nel suo significato pieno, come del resto è attestato dalla storia.

Certo, è il luogo ove studiare le discipline che consentono di acquisire le conoscenze e le competenze di base della propria professione per il bene personale e del prossimo, ma in primo luogo è un centro di ricerca di alta cultura.

Solo puntando alla realizzazione di uno stimolante centro di ricerca è possibile dare veramente vita ad una università.

Si tratta, insomma, di mettere totalmente da parte sia l’idea di un mero titolificio sia quella di un’azienda che offre pure velleitarie illusioni.

Un centro di ricerca, con docenti scientificamente qualificati, sarebbe certamente in grado di diventare punto di riferimento dell’utenza studentesca e quindi motore di crescita territoriale proprio perché in sé garante della serietà e della qualità degli studi.

In un momento storico in cui prevale l’innovazione è evidente che solo un serio approfondimento nei diversi campi dello scibile umano può diventare forza attrattiva e positivamente propulsiva.

Come scrive Dante nel Canto VI del Paradiso, grande merito dell’imperatore Giustiniano fu quello di aver tolto dalle leggi, nel suo Corpus iuris, «il troppo e ‘l vano».

Ecco: il compito della Rettrice Maria Antonietta Aiello (e ciò in realtà vale per ogni università) è di snellire le lungaggini burocratiche e di puntare sull’essenziale, ossia sull’apporto di docenti veramente all’altezza del presente, che siano in grado di contribuire, ognuno per il proprio settore scientifico-disciplinare, allo sviluppo della ricerca nazionale e internazionale. Infatti, solamente rendendo ancor di più l’Università del Salento un polo di eccellenza scientifica non soltanto i giovani sarebbero indotti ad iscriversi, ma essa diventerebbe un notevole centro di promozione dell’intero territorio.

Tutto questo, si comprende bene, non si realizza in un batter d’ali e richiede lungimiranza e capacità di costituire un corpo docente di rilievo. È ciò che si augura alla Rettrice neoeletta in un momento storico in cui l’Occidente sembra scivolare nei vaniloqui e nell’asservimento alla tecnologia.

Attualità

Albaservice: Risanamento e tutela dell’occupazione le parole d’ordine

Il percorso di rilancio è stato reso possibile grazie all’impegno del Consiglio Provinciale e alla piena collaborazione dei dirigenti e funzionari dell’Ente….

Dopo oltre un decennio segnato da difficoltà economiche, ammortizzatori sociali e incertezza occupazionale, Albaservice spa, società interamente partecipata dalla Provincia di Lecce, volta finalmente pagina.

Grazie a un lavoro sinergico e determinato, guidato dal presidente della Provincia Stefano Minerva e dall’amministratore unico Marco Miceli, è stato raggiunto un risultato straordinario: dal 2025 nessun lavoratore sarà lasciato indietro. Tutti i dipendenti torneranno all’orario pieno di 40 ore settimanali, senza più ricorso alla cassa integrazione o altri strumenti di sostegno al reddito.

Un traguardo impensabile fino a pochi mesi fa, ottenuto attraverso un’azione politica e amministrativa forte, che ha visto la rimodulazione delle convenzioni quadro tra Provincia e partecipata, relative alla gestione degli edifici scolastici e alla manutenzione della rete viaria, e l’affidamento di nuovi servizi strategici per garantire la sostenibilità dell’azienda.

Il percorso di rilancio è stato reso possibile grazie all’impegno del Consiglio Provinciale e alla piena collaborazione dei dirigenti e funzionari dell’Ente. In soli sei mesi, la nuova amministrazione ha saputo imprimere una svolta concreta, restituendo ad Albaservice un’identità operativa, una prospettiva industriale e una dignità occupazionale.

“Non parliamo solo di un risultato economico, ma di un atto di responsabilità istituzionale e di giustizia sociale. Albaservice torna a essere una risorsa per il territorio, per le scuole, per le strade, per i cittadini, e questo è stato possibile anche grazie alla disponibilità dei lavoratori e al lavoro infaticabile dei sindacati, che ringrazio per il proficuo confronto e la piena convergenza per il raggiungimento di questo importante traguardo”, ha dichiarato il presidente Minerva.

Albaservice rappresenta oggi un modello di servizio pubblico efficiente e vicino alle comunità, con operatori che garantiscono quotidianamente la sicurezza e il decoro del patrimonio scolastico e stradale provinciale. Un ruolo che torna a essere valorizzato, anche grazie alla stabilità lavorativa finalmente restituita a tutte le maestranze.

Anche l’amministratore unico Marco Miceli ha espresso la propria soddisfazione: “Abbiamo lavorato con rigore, visione e rispetto per ogni lavoratore. Questo risultato è la dimostrazione che le partecipate pubbliche, se ben governate, possono essere centri di eccellenza e coesione sociale.”

Il futuro di Albaservice riparte dunque da basi solide: un piano industriale sostenibile, una squadra di lavoro motivata e un ente pubblico che ha saputo credere e investire nel cambiamento.

-

Castrignano del Capo2 settimane fa

Castrignano del Capo2 settimane faTragedia a Leuca: muore soffocato da una fetta di prosciutto

-

Attualità2 settimane fa

Attualità2 settimane faGrave incidente tra Pescoluse e Torre Pali

-

Cronaca1 settimana fa

Cronaca1 settimana faIntascava ricavi Lotto: condannato ex titolare ricevitoria a Tricase

-

Alessano4 settimane fa

Alessano4 settimane faVentiseienne leccese fermato per spaccio. A Tricase e Alessano controllati ristoranti, pizzerie e bar

-

Cronaca4 settimane fa

Cronaca4 settimane faDonna uccisa a Racale: fermato il figlio alla periferia del paese

-

Attualità4 settimane fa

Attualità4 settimane fa«Tiggiano non è il paradiso terrestre»

-

Attualità2 settimane fa

Attualità2 settimane faSalute in piazza: la Cittadella della Prevenzione a Tiggiano

-

Cronaca3 settimane fa

Cronaca3 settimane faSalento in fiamme e Canadair in azione