Attualità

Acait, noi c’eravamo

Le interviste di Ercole Morciano a chi ha vissuto quegli anni e lavorato nel consorzio. Un racconto polifonico sulle condizioni di vita e di lavoro nel Capo di Leuca nel ventesimo secolo

Segui il Gallo

Segui il Gallo  Live News su WhatsApp: clicca qui

Live News su WhatsApp: clicca qui

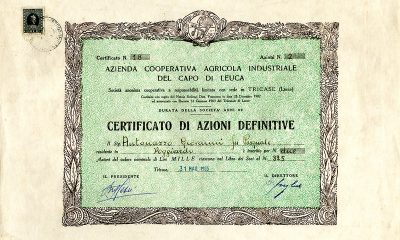

Dal numero unico in distribuzione “ACAIT, LA STORIA SIAMO NOI”

Le interviste a chi ha vissuto quegli anni e lavorato nel consorzio. Un racconto polifonico sulle condizioni di vita e di lavoro nel Capo di Leuca nel ventesimo secolo. Le testimonianze raccolt sono a cura di Ercole Morciano, componente della Società di Storia Patria per la Puglia, insegnante di scuola media in pensione, nato a Tricase, dove vive con la famiglia.

Autore di molti libri, ha pubblicato: L’Immacolata Concezione di J. Palma il giovane. Arte e culto della Vergine Immacolata a Tricase, Bleveditore, Tricase 2004; Tricasini, Edizioni dell’iride, Tricase 2005; Famiglie, devozioni e carità a Tricase in età moderna, Congedo editore, Galatina 2006; Il Cardinale Giovanni Panico e la «decolonizzazione» della Chiesa australiana, Ed. Pia Fondazione «Card. G. Panico», Tricase 2008; Ebrei a Tricase-Porto (1945- 1947), Ed. Grifo Lecce 2009; Le suore d’Ivrea a Tricase e il primo asilo infantile, minuto d’arco editore, Tricase 2011; Una storia della carità a Tricase. Sulle orme di S. Vincenzo de Paoli dal ’700 al ’900. Prefazione di S. Palese: Mal d’estro edizioni, Tricase 2014; Due tricasini nelle terre delle Foibe (1943-1945). Le storie di Giuseppe Caloro e di Salomone Morciano, edizioni Grifo (Cavallino) collana Quaderni di Leucadia, 2016; Ebrei a Tricase Porto. Nuova edizione, edizioni Grifo (Cavallino) collana Quaderni di Leucadia, 2017; Un vescovo del sud Salento e la Grande Guerra. Luigi Pugliese a Ugento (1915-1921), edizioni Edi.New, 2019; Nella scuola con amore, edizioni ASCLA Soc. Coop. impresa sociale, 2022; Elezioni e poesie a Tricase 1946/1963 xfor Nociglia 2023. Ha curato la pubblicazione di Don Eugenio. Scritti per i 50 anni di sacerdozio di don E. Licchetta, Mal d’estro edizioni, Tricase 2013.

di Ercole Morciano

ENTRAI ALL’ACAIT PRIMA DEL MILITARE…

Donato Ippazio Panico. Nato a Tricase il 19 gennaio 1954, pensionato dal 2019: «Lavorare e prendere una buona paga alla mia età, considerati quei tempi, mi faceva sentire contento»

Che rapporto hai avuto con l’Acait?

«Ho cominciato a lavorare prima di fare il militare. Riparavo le casse per il tabacco. Tornato dal militare sono stato assunto come operaio agricolo e lavoravo nel frantoio e nel tabacchificio. Il frantoio del Consorzio si trovava sullo stesso viale della ghiacciaia ma prima di essa. Il frantoio era elettrico con tre presse rotanti e, a parte, il separatore. C’erano le presse e i cosiddetti fiscoli: ogni tre fiscoli mettevo il disco d’acciaio. La pressa piccola premeva per un quintale e un quarto di olive; mentre la grande era tarata per il doppio, ma arrivavamo anche a tre quintali».

Quali erano gli orari di lavoro?

«Si cominciava la mattina alle 4,30 – 5 e si finiva la sera alle dieci e mezza, undici secondo il lavoro che c’era. Non c’erano festività. A mezzogiorno c’era la pausa per pranzare. Il pranzo me lo portavo da casa e mangiavo dentro il frantoio. La stagione dipendeva dall’annata; in genere cominciava ai primi di novembre e finiva a gennaio. Alcuni anni finiva anche a marzo. Era importante raggiungere almeno le 51 giornate lavorative che ti davano i diritti che la legge riconosceva agli operai agricoli: l’assistenza sanitaria INAM, l’assicurazione, la disoccupazione e gli altri benefici».

Quanti eravate e chi era il capo o nachiro?

«Oltre al sottoscritto, mio suocero Luigi Giudice, Umberto Cazzato e Tommasino Ingletto. Gerardo Bonamico era addetto al ritiro delle olive con l’automezzo dell’Acait. Il nachiro era mio suocero, io ero il più giovane. Mettevo le olive nella vasca dove giravano le presse che le schiacciavano. Riempivo i fiscoli di pasta di olive e li mettevo sotto torchio. Svuotavo la sansa dai fiscoli già schiacciati e tolti dal torchio. I portatori delle olive erano sia piccoli proprietari che facevano l’olio per casa che grossi proprietari che lo vendevano ai commercianti di olio. Per la maggior parte erano tricasini, diciamo al 90%».

Il pagamento come avveniva?

«Venivo pagato ogni mese e firmavo la busta paga. Erano puntuali, eccetto l’ultimo periodo quando cominciarono le difficoltà dell’azienda. I contributi mi venivano messi regolarmente».

Cosa facevi nel tabacchificio?

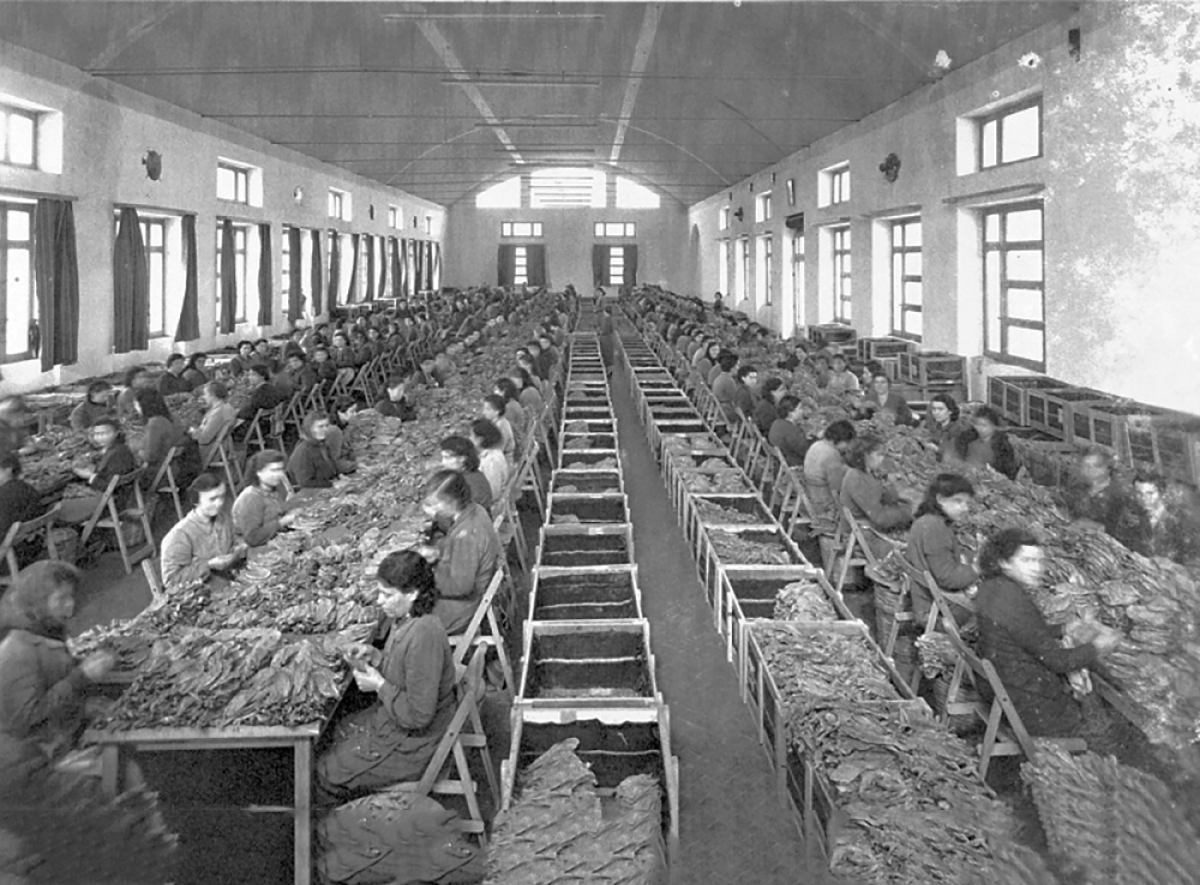

«Facevo l’operaio. Portavo il tabacco alla pressa dove vi erano le operaie tabacchine addette a formare i ballotti. Questi ballotti, raggiunta una certa quantità, venivano portati alle stufe per completare l’essiccamento cominciato col sole».

Cosa ricordi altro?

«Riguardo all’olio, i produttori lo ritiravano direttamente, oppure ci pensava Gerardo a portarlo a domicilio. I miei rapporti con gli operai, sia nel frantoio che con le operaie nel tabacchificio, erano buoni e ci rispettavamo l’un l’altro. Quando c’ero io, la “mescia” era Maria Pizza di Specchia e me la ricordo come una brava persona. Sue collaboratrici erano tre tabacchine molto esperte: Laura Esposito, Ada Piscopiello e una certa Lutgarda di cui non ricordo il cognome».

In generale che ricordo ti è rimasto?

«Il fatto di lavorare e prendere una buona paga alla mia età, considerati quei tempi in cui molti dovevano emigrare all’estero o in alta Italia, mi faceva sentire soddisfatto e contento del mio lavoro, anche se gli orari erano quelli che erano. Aver trovato versati regolarmente i contributi mi ha reso ancora più grato verso l’Acait e i suoi amministratori e dirigenti perché son potuto andare regolarmente in pensione. Abito vicino alla sede del Consorzio e, vederlo ogni giorno con i capannoni mezzi crollati, mi intristiva un po’. Ora sono in corso i lavori di recupero. Spero di vederli finiti e vedere ritornare la vita in quel luogo».

«INIZIAI A LAVORARE ALLO SPILORDO…»

Assunta Panico. Nata a Tricase il 28 giugno 1934, vedova di Giovanni Battocchio: «Non si doveva parlare né mangiare. Si poteva andare liberamente al bagno ma senza esagerare»

Quanto tempo hai lavorato all’ACAIT?

«Per circa 40 anni. Sono entrata nel 1951, a 17 anni, come apprendista e ho lavorato fino al 1984. Sono andata in pensione nel 1989. Gli ultimi 5 anni ho lavorato presso una cooperativa di Gagliano per arrivare alla pensione».

In cosa consisteva il tuo lavoro?

«Ho svolto diversi tipi di lavoro legati al tabacco. Il primo anno, da apprendista, ho cominciato a lavorare allo “spilordo”: sfilare, cioè, le ultime foglie in alto della corda e metterle nella cassa. L’anno successivo ho fatto la “spianatrice”: mettere la foglia sul ginocchio e stirarla con le mani facendo attenzione a non rovinarla e a mantenerla intatta».

Hai fatto anche altro?

«Ho imparato a fare la “cernitrice” e per questo serviva conoscere il tabacco. Veniva cernito secondo i colori a partire dalla foglia più bella senza lacerazioni e mano a mano passare a quelle meno belle e più scadenti. Da una corda di tabacco potevano uscire fino a 36 classi di qualità che l’operaia doveva riconoscere e raggruppare. Ho fatto anche la “imballatrice”, mettevo le foglie nel torchio per schiacciarle e formare i “ballotti”, poi messi in un deposito al chiuso con il solfuro per proteggerli dagli insetti».

Erano operazioni difficili?

«Bisognava stare attente e fare le cose per bene per non danneggiare il tabacco. Ho anche collaborato alla stufa per il riscaldamento, alla spedizione o ad altri incarichi che la maestra mi dava».

Quali erano gli orari di lavoro?

«Ricordo che si entrava alle 7,30 al suono della sirena. Indossavamo tutte il camice color tabacco. Alle 12, la pausa pranzo: io arrivavo a casa, perché vicina alla fabbrica, ma altre che abitavano più lontane, mangiavano sistemate alla meglio nella piazza di fronte. Era quello un momento in cui ci si poteva parlare, distrarsi, vedere quello che mangiava la collega. Alle 13 il rientro, fino alle 16, quando la sirena suonava per l’uscita».

Com’era l’ambiente di lavoro?

«Ogni operaia aveva il suo da fare. Non si doveva parlare. Non si doveva mangiare. Si poteva andare liberamente al bagno ma senza esagerare. Al di sopra c’era la “maestra” (la mescia) e il “sorvegliante”. La “mescia” controllava tutto, dava i compiti, ti cambiava di posto se occorreva. Entrambi ti potevano sospendere e il giorno dopo non lavoravi e perdevi la giornata. La “mescia” mia, quando entrai, era Maria Fracasso che abitava vicino al Calvario. Era severa ma non cattiva; ricordo che perdonava; molto meno perdonava il sorvegliante, don Rodolfo Facchini, una persona alta, imponente, che si faceva un po’ temere. Quando la “mescia” Maria Fracasso andò in pensione, diventò “mescia” Nina Turco (Caporale). Anche lei era brava nel suo mestiere ed era meno severa di Fracasso. Quando chiudeva il magazzino di Specchia, di proprietà del Consorzio, faceva da “mescia” anche Lucia Battocchio, moglie di Antonio Casciaro. Pure lei molto brava e competente».

E il direttore?

«Ricordo che don Mario (Ingletti) passava nei reparti verso le otto e mezzo. Si sentiva il suo buon profumo quando passava. Si fermava a parlare con noi operaie. Chiedeva notizie delle nostre famiglie. Me lo ricordo come una brava persona, sorridente. Quando poteva aiutava. Quando nel 1971 mi trasferii nella casa nuova e mi servivano frigorifero e lavatrice: andai da lui. Allora il Consorzio vendeva pure elettrodomestici. Mi disse: «Cci bboi?». Gli chiesi lo sconto e lui mi diede per regalo un ferro da stiro e mi disse «portalu allu ragionieri Angelelli» e feci come mi aveva detto. Ho pagato a rate che mi venivano trattenute sulla busta paga».

Si comprava anche dell’altro?

«C’era lo spaccio del Consorzio dove potevi comprare generi alimentari o prodotti per la casa. Si comprava allo spaccio non solo perché i prezzi erano convenienti, ma anche perché potevamo pagare con le trattenute sulla busta paga. Compravamo anche il ghiaccio (alla ghiacciaia c’era Panico), le bombole di gas della Pibigas (c’era Giosuè Maglie), concimi per la campagna, dov’era addetto Ubaldo di Specchia, radio e televisioni per cui era responsabile Cesare Peccennini. C’era pure la corriera e, nell’officina, vi era Donato Sodero, ancora giovanotto».

Eri fissa o stagionale? Come venivate pagate?

«Ero stagionale. I primi anni si iniziava a lavorare verso dicembre e si finiva a maggio-giugno. Poi col passare degli anni i turni sono diventati sempre più corti. Gli ultimi cinque anni ho lavorato alla cooperativa di Gagliano, a Tricase il lavoro non c’era più. Venivamo pagate ogni quindicina. Ricordo ancora che il primo anno avevo lavorato solo 4 giornate e presi 1.600 lire, 400 lire al giorno. Ero un po’ emozionata per il primo guadagno della mia vita. Ogni 15 giorni venivano nel reparto don Rodolfo Facchini, che faceva l’appello e don Nino Malizia [Cosi-Tasco] che ci dava la busta paga e ci faceva firmare. Ci davano anche il tempo di controllare, ma i pagamenti erano sempre giusti. Invece, dopo, molte si sono accorte con sorpresa che i contributi non erano stati versati regolarmente».

Com’era il rapporto con le altre operaie?

«Molto buono. Ci conoscevamo tutte. Ho sempre collaborato con tutte le altre e sempre fatto il mio dovere. Quando serviva ho mostrato alle altre come dovevano fare. L’importante era lavorare bene, non perdere tempo, fare quello che ti chiedevano e rispettare tutti. Io e le altre operaie vicine ci volevamo bene. Ricordo in particolare Lucia Morciano, Maria Manno, Tetta Fersini. Quando suonava la sirena ero stanca ma, quasi mi dispiaceva uscire, perché mi ero trovata bene».

Che ti è rimasto di quella esperienza?

«Un buon ricordo. Avevo un lavoro, non mi annoiavo, prendevo una buona paga. Superate ogni anno le 51 giornate, avevo tutti i diritti: assegni, cassa malattia, pensione, disoccupazione nei mesi in cui non lavoravo. Il Consorzio era un gioiello. Era tenuto benissimo e tutto funzionava a meraviglia. Poi le cose son cambiate e purtroppo abbiamo dovuto vedere anche il crollo dei locali. Peccato! Perché hanno dato vita e lavoro a tutto il paese per tanti anni».

«FUI ASSUNTO COME TUTTOFARE»

Cesare Peccennini. Nato a Tricase il 25 settembre 1932: «Mio padre era dipendente Acait. Quando andò in pensione, era il 1954, venni assunto al suo posto. Avevo 20 anni…!»

Il tuo cognome non mi sembra delle nostre parti.

«La mia famiglia proviene dal ravennate. Mio nonno era tenente della Guardia di Finanza e a fine ’800 fu il primo comandante della nuova Tenenza di Tricase. Si sposò qui e formò la sua famiglia; restò anche dopo il pensionamento».

Hai lavorato in Acait?

«Mio padre era dipendente Acait. Quando andò in pensione, era il 1954, venni assunto al suo posto; ero molto giovane, avevo poco più di 20 anni. Vi rimasi per circa 5-6 anni, poi mi licenziai per mettermi in proprio».

Che mansione svolgevi?

«Ero stato assunto come “tuttofare”. Avevo la patente di guida e avevo frequentato un corso per corrispondenza della “Radioelettra”, pertanto ero in grado di smontare, rimontare e riparare apparecchi radio. Svolgevo perciò parecchi lavori. Come radiotecnico curavo la vendita e la riparazione degli apparecchi radio. Questo settore rientrava nelle competenze del rag. Mario Angelelli e io ero suo collaboratore; il direttore di tutta l’azienda era il rag. Mario Ingletti. C’era nel Consorzio un locale a ciò adibito, che dopo venne trasferito in via Municipio (ora via Toma), al piano terra del palazzo Caputo, ora del dr. Russo. Oltre agli apparecchi radio si vendevano anche altri elettrodomestici, comprese le televisioni che di lì a poco si sarebbero diffuse in ogni casa. I prezzi erano molto convenienti e la qualità pure. La clientela era molto diffusa anche fuori Tricase perché l’Acait consentiva di pagare con comodo, anche con cambiali di poche migliaia di lire. Si vendevano anche macchine da cucire della marca “Borletti”. Per acquisire competenze nel campo della Tv frequentai un apposito corso di specializzazione presso la “Magneti Marelli”. Installavo le antenne sui terrazzi, issate su tubi di acciaio zincati, quelli utilizzati per gli impianti di acquedotto. Mio collaboratore era un altro dipendente Acait, Oreste Santacroce. Talvolta mi accompagnava Giosuè Maglie».

Avevi altri impegni di lavoro?

«Avendo la patente facevo all’occorrenza anche l’autista. Ogni mattina alle sette dovevo accompagnare al tabacchificio di Specchia, detto “Palummaru”, di proprietà dell’Acait, la maestra Lucia Battocchio di Tricase. D’estate, quando era in funzione la trebbia dell’Acait, venivo incaricato di portare il vino agli operai al momento della colazione. Quando occorreva, in collaborazione con l’autista Colangiulo, guidavo il camion delle bombole di gas liquido per portarle nei paesi del Capo. Le bombole di “Pibigas” venivano trasportate da Galatina con grossi camion della ditta Femar (Fedele-Marrocco). Arrivavano senza preavviso, anche in orari strani e io collaboravo con gli altri addetti allo scarico-carico nel deposito all’interno del Consorzio. Ricordo un episodio particolare: una volta giunse da Galatina il camion delle bombole di sera, al buio. Con gli altri stavo provvedendo allo scarico quando vidi arrivare da lontano il buon Mimmi Colangiulo che portava una lucerna per farci vedere meglio nelle operazioni. Quando lo vidi, mi misi a gesticolare e gridare con tutte le forze per allontanarlo. La fiamma viva della lucerna poteva innescare un incendio e una esplosione disastrosa. Mimmi si preoccupava per noi che lavoravamo al buio e perciò non capiva la mia reazione ed i miei urli. Ovviamente dopo gli chiesi scusa perché era una persona correttissima e meritava tutto il mio rispetto. Un’altra fonte di grosso rischio era la cosiddetta “casamatta”. Era una costruzione isolata, distante dalle altre per motivi di sicurezza in quanto vi si depositava il solfuro. “Lu nzulfuriu” poteva provocare pericolose esplosioni e pertanto ricordo che la casamatta aveva quattro parafulmini e una serie di messe a terra per evitare corto-circuiti pericolosi. Era un potente antiparassitario e veniva usato all’interno del tabacchificio per proteggere il tabacco e gli altri prodotti della cooperativa (cereali, legumi ecc.) oppure veniva venduto ai soci e all’esterno per uso privato. Alla vendita, se non erro, era addetto Ubaldo Branca, un dipendente originario di Specchia molto scrupoloso e consapevole dei rischi che si correvano nel maneggiare il solfuro. L’esclusivista a Tricase e dintorni era Michelangelo Dell’Abate, titolare della rivendita di prodotti di monopolio e di tabacchino».

Ricordi qualche altro aneddoto?

«Nell’Acait lavorava anche Donato Sodero. In un locale, dove prima era stato il maestro meccanico e autista Donato De Micheli. Il giovane Donato Sodero accudiva e, quando necessario, riparava i motori di tutti i mezzi del Consorzio, compresa una corriera. Una volta doveva mettere in fase una pompa d’iniezione di motore Diesel, cioè regolare gli iniettori e metterli in linea per la giusta rotazione. Mi chiamò per collaborare e ci riuscimmo, con non poca fatica ma con grande soddisfazione. Un altro luogo dove venivo chiamato ad operare era la “pesa” anche per conto terzi: una bilancia particolare dove i mezzi che trasportavano animali da macello o altri prodotti venivano pesati e veniva rilasciato il certificato. L’addetto era Santoro, il papà di Italo, che a volte mi chiamava per dargli una mano».

Quando lasciasti?

«Dopo 5-6 anni, frequentato il corso TV nella sede Magneti-Marelli di Bari e acquisite ottime competenze, fui interpellato dalla ditta che mi offrì di diventare responsabile della sede provinciale di Sassari, in Sardegna. Fu per me un momento difficile perché dovetti scegliere tra carriera e famiglia. Scelsi quest’ultima perché non volevo lasciare da sola mia sorella Maria, in seguito alla perdita della mamma e mi misi in proprio. Non mi sono pentito».

Come ti organizzasti?

«Affittai un locale in piazza Vittorio Emanuele, ora Pisanelli, di proprietà di Michelangelo Dell’Abate per mettervi laboratorio e negozio, continuando l’attività di tecnico radio-tv. Dopo qualche anno mi trasferii vicino alla chiesa di Santa Lucia, in un locale il cui proprietario era Vincenzo Carlucci e, infine, in un mio locale in via Micetti, dove ho operato con soddisfazione mia e, penso, dei clienti fino al pensionamento».

FACEVO QUELLO CHE LA “MESCIA” MI DICEVA

Teresa Bonalana. Nata a Tricase il 24 ottobre 1939, vedova di Gerardo Stefano Coluccia: «Ogni quindicina. Facevano l’appello e ti davano la busta paga. Sul pagamento erano puntuali»

Quanto tempo hai lavorato all’ACAIT?

«Ho iniziato a lavorare all’ACAIT a 17 anni, ma ero tabacchina già a 14 anni. Per 3 anni, infatti, ho lavorato come apprendista al magazzino di Pisanelli che si trovava vicino all’asilo delle suore, di fronte alla villa di donna Mariuccia Caputo. Era un po’ distante da casa mia e allora mio padre che si conosceva bene col dott. Rosario Gabrieli, molto amico di don Mario Ingletti, gli chiese se mi poteva assumere al Consorzio. Don Mario accettò e venni assunta all’ACAIT. Il magazzino era molto più vicino a casa mia, che era in via Dalmazia, a due passi dal consorzio. Dopo ho saputo che Don Mario aveva chiesto notizie su di me alla signora Pisanelli che dirigeva il tabacchificio, la quale diede buone referenze. Ho lavorato come operaia tabacchina stagionale fino al 1969. Finito di lavorare all’ACAIT, devo ringraziare Giulio Sparasci che mi faceva assumere ogni anno come operaia agricola per raggiungere le 51 giornate di lavoro. Se non le raggiungevi, perdevi tutti i benefici e restavi in mezzo a una strada. Facendo le 51 giornate venivi iscritta agli elenchi anagrafici e godevi di tutti i benefici che la legge allora riconosceva alle operaie agricole. è stato grazie a Giulio se, alla fine del lavoro, abbiamo potuto regolarizzare i contributi che mancavano all’INPS per prendere la pensione».

Qual era la tua mansione?

«Ho lavorato sempre ai torchi. Prendevo dalle casse le foglie di tabacco già lavorato e le sistemavo nelle presse tra le tavolette di legno. Poi giravo la manovella del torchio per schiacciare le foglie e formare il “ballotto”. Il tabacco, così formato, passava dopo alle stufe per il riscaldamento e, dopo ancora, avveniva l’insaccatura, cioè veniva messo nei sacchi come quelli delle patate».

Come era l’ambiente di lavoro?

«Mi trovavo bene. Avevo imparato bene il mestiere e facevo quello che la “mescia” mi diceva. Io non mi sono trovata con la “mescia” Maria Fracasso. Ai tempi miei la mescia era la Nina Caporale [Turco]. Ricordo che non si dava molte arie, non era cattiva con noi operaie. Certo, ogni tanto qualche sospensione c’era. Ma, se l’operaia riusciva a convincerla, perdonava anche. Io non sono stata mai sospesa. Al bagno potevi andare quando volevi, non dovevi chiedere il permesso ma dovevi stare attenta a non perdere tempo. Se facevi il tuo dovere nessuno ti rimproverava».

Riguardo al pagamento?

«Era ogni quindicina. Facevano l’appello e ti davano la busta paga. Sul pagamento erano puntuali. Invece coi contributi c’è stato qualche problema che è venuto fuori alla fine del lavoro».

Che ricordo ti è rimasto di quell’esperienza?

«La ricordo con piacere, anche perché ero giovane, mi piaceva lavorare e portare a casa i soldi. La mattina mi alzavo alle 6 – 6,30, mi lavavo, facevo colazione con una frisa o con pane e conserva o altre cose di casa, indossavo il camice da lavoro, fatto con una stoffa resistente di color tabacco. Alle sette ero pronta e, quando suonava la sirena, ero già sul posto di lavoro. Alle 10,30 c’era una pausa di 5 minuti per una colazione molto breve. L’altra pausa, di un’ora, era dalle dodici all’una ed io andavo a casa perché abitavo vicino al Consorzio. La giornata di lavoro finiva alle tre e mezzo: col suono della sirena uscivamo dal magazzino ed era uno spettacolo vedere tutte queste donne sulla piazza e in via Allatini, spesso sorridenti. Molte si accompagnavano a braccetto. Era bello anche sentire il loro vociare che riempiva le strade del paese. Quando passo vicino al consorzio oggi mi viene il magone per quello che vedo, anche se non ho perso la speranza che tutto venga sistemato com’era una volta».

PAPÀ ERA ADDETTO AL SUONO DELLA SIRENA

Francesco Colangiulo. Nato a Tricase il 21 gennaio 1940, sottoufficiale della Guardia di Finanza in pensione: «I miei erano dipendenti del Consorzio. Papà fu assunto dopo i dolorosi fati del 1935»

Quali rapporti hai avuto con l’Acait?

«Sia papà, Domenico, più conosciuto come Mimmi e la mamma, M. Giovanna (per tutti Giovannina), Accogli erano dipendenti del Consorzio. Papà era stato assunto dopo i dolorosi fatti del maggio 1935, durante i quali, a causa di una grave ferita, aveva subito l’amputazione della gamba sinistra.

La mamma, assunta come tabacchina, cambiò lavoro perché destinata a vendere, sia ai dipendenti che ai soci, le stoffe dell’UNRRA, un ente assistenziale post-bellico, nello spirito della cooperativa ACAIT. Da piccolo, dall’età di 5-6 anni fino al termine delle scuole medie, trascorrevo nel Consorzio molto tempo.

Conosco pertanto parecchio della vita di allora. Ricordo anche i personaggi che venivano presso l’azienda, per esempio il senatore Francesco Ferrari, il dottor Gratis di Tutino, il colonnello Resci, poi sindaco di Tricase, don Nino Aymone e più di tutti l’avvocato Vincenzo Resci di Sant’Eufemia, presidente del Consiglio di Amministrazione».

I tuoi genitori cambiarono spesso tipo di lavoro?

«Papà fece sempre il fattorino e si interessava di vari impegni che gli venivano affidati dal direttore, rag. Mario Ingletti, del quale godeva piena fiducia. Ricordo che aveva un grosso mazzo di chiavi che interessavano i vari ambiti del Consorzio. Si muoveva con una bicicletta adattata alla sua condizione. La protesi veniva poggiata su una piccola pedana a forma di scarpa, mentre col piede destro pedalava continuamente a mozzo fisso. Il tutto pensato e realizzato da lui stesso. Con la bici si muoveva per andare in banca, alla posta ed altri uffici per incombenze varie, sempre a servizio dell’Acait. Papà era addetto anche al suono della sirena che scandiva i tempi della giornata: ricordo che durante il periodo bellico faceva suonare la sirena per avvisare la popolazione di un eventuale attacco aereo su Tricase. Ricordo che la maggior parte della gente si dirigeva verso la campagna; io andavo con la famiglia verso la zona “Lavari”, dove i miei nonni avevano in fitto una campagna. La mamma, assunta come tabacchina, in seguito prestò servizio come bambinaia nell’asilo nido all’interno della struttura. Per l’epoca era una grande novità, pensata per venire incontro ai bisogni delle tabacchine, madri e dipendenti. Accudiva (con altre colleghe) i bambini, tenuti nei box o in braccio, secondo le esigenze di ciascuno e del momento. I piccoli erano accuditi in tutto e, all’occorrenza, per esempio per l’allattamento o altre necessità, venivano chiamate le rispettive madri. Giusto ricordare che, sempre nello spirito cooperativistico all’avanguardia rispetto ai tempi, il servizio ambulatoriale medico era diretto dal dr. Alessandro Caputo e, successivamente, dal di lui figlio, il pediatra Enzo Caputo. Bimbi e madri godevano pertanto di un servizio medico specialistico che avveniva di pomeriggio».

Hai altri ricordi?

«Un altro famigliare dipendente dell’Acait era lo zio Emilio, fratello di papà. Era autista di camion: trasportava ballotti di tabacco lavorato dal tabacchificio alla stazione ferroviaria e provvedeva alla fornitura di bombole di gas (Pibigas) anche nei paesi vicini e ad altre incombenze inerenti alla poliedrica attività dell’Acait. Ricordo pure che c’era un valido ufficio amministrativo diretto dal rag. Mario Ingletti, coadiuvato da altre figure quali: rag. Pietro Marzo (di Matino ma residente a Tricase), Rodolfo Facchini, Pippi Cassano, Costantino Cosi-Tasco, Ninì Toma e, più tardi, la rag. Anna Maria Raeli; infine, il rag. Cesario De Iaco. Ho un ricordo speciale anche del rag. Mario Angelelli che vedevo come il principale collaboratore di don Mario Ingletti per le sue specifiche competenze professionali, oltre alle doti umane che lo rendevano una persona affabile. Mi preparò per gli esami di ammissione alla scuola media; per me resta tuttora una grande persona verso la quale ho un caro e gradito ricordo».

Un tuo pensiero finale…

«Sono rimasto sempre affezionato all’ACAIT, per quanto rappresentava per Tricase e per il Capo di Leuca, ritenendola un’eccellenza cooperativistica da fare invidia alle cooperative del nord. Resto amareggiato per averne visto la fine e per quello a cui oggi assistiamo. Ovviamente l’auspicio è di una pronta rinascita».

MIO PADRE ERA ALLA GHIACCIAIA

Fernando Panico. nato a Tricase il 24 novembre 1948, pensionato SIP-Telecom: «La famiglia era composta da mio padre, mia madre e 12 figli. Io ero l’ottavo…»

Che rapporti hai avuto con l’ACAIT?

«Mio padre, Panico Cosimo Salvatore, classe 1911, era il responsabile della Ghiacciaia dell’Acait. Il suo incarico era di far funzionare l’impianto per la produzione del ghiaccio in blocchi e per la vendita all’ingrosso e al dettaglio. Per accedere, si entrava dal primo cancello a destra subito dopo villa Raeli. In fondo al viale c’era l’edificio della caldaia al confine col suolo, dove c’è ora la caserma dei Carabinieri e l’edificio, allora scuola media. La ghiacciaia era costruita con le volte a spigolo, e più alta di circa 1,50 metri circa rispetto al livello stradale in modo da favorire il carico dei blocchi sui carri».

In cosa consisteva il suo lavoro rispetto all’impianto? «C’era una specie di vasca lunga 6-7 metri e larga circa 3 metri, collegata ad una cisterna che raccoglieva l’acqua piovana. La vasca era piena fino a circa mezzo metro dal bordo e, su di essa, vi erano delle travi in legno sollevabili lunghe quanto la vasca e larghe circa 25 cm. Nella vasca c’erano parecchie file di forme in lamiera zincata e, in ogni fila, c’erano 7-8 forme. Ogni forma era alta circa mt 1.20. La base superiore era di cm. 25 di lato, mentre quella inferiore era di cm. 20: era più piccola per consentire lo scivolamento del blocco di ghiaccio».

Quanto tempo occorreva per chiudere un ciclo?

«Almeno due giorni completi. Mio padre assisteva al funzionamento del compressore grosso che si trovava all’ingresso a sinistra ed era sempre in funzione. Di regola la notte la ghiacciaia veniva chiusa, salvo le ordinazioni eccezionali richieste dai pescherecci di Gallipoli o di Otranto. In tal caso i blocchi venivano caricati su grossi camion. Mio padre la notte riposava e io con qualche mio fratello più grande, lo sostituivamo».

Come avveniva la vendita al minuto?

«Il ghiaccio veniva acquistato dai bar, oppure dai gelatieri ambulanti, oppure dalle famiglie. Si vendeva a blocchi interi, oppure metà blocco o ancora un quarto di blocco. Il blocco intero veniva steso sul banco e con un normale seghetto metallico si iniziava a tagliare. A un certo punto lo poggiavi su uno spigolo vivo e gli davi un colpo secco e si rompeva».

Dove veniva conservato il ghiaccio prodotto e ancora non venduto?

«L’impianto era dotato di una cella frigorifera coibentata e col pavimento di legno. Mio padre per entrare indossava cappello e abiti pesanti che si portava da casa. Ricordo che non aveva guanti per proteggersi le mani. Lui entrava nella cella, che si poteva aprire sia dall’interno che dall’esterno, e riceveva da uno di noi figli i blocchi interi di ghiaccio che facevamo passavano da una finestra coibentata. Mio padre sistemava i blocchi nella cella opportunamente separati da listelli in legno per evitare che si unissero. Si accatastavano così per essere pronti per la vendita. A volta gli acquirenti erano molti e si formavano delle code. Molti venivano a prenderlo con le biciclette e lo mettevano in sacchi di Juta. I signorotti che avevano la ghiacciaia a casa compravano blocchi interi mentre le altre persone in genere compravano un quarto di blocco».

Ricordi qualche aneddoto in particolare?

«Una volta venne a prendere il ghiaccio un assessore del comune di cui non faccio il nome. Invece di fare la coda passò davanti a tutti gli altri. Mio padre gli disse di mettersi dietro gli altri e aspettare il suo turno. L’assessore disse a mio padre «nu me canusci ci suntu»: mio padre gli rispose che doveva fare ugualmente la fila. Lui andò dal il direttore per lamentarsi. Qualche giorno dopo il direttore chiamò mio padre e gli disse «Cosimu, qualche vota, se poti, chiudi l’occhiu». Ma mio padre non cambiò il suo modo di fare».

Quanto tempo ha lavorato tuo padre alla caldaia?

«Il tempo preciso non lo ricordo. Forse mio padre è entrato fine anni ’40 primi anni ’50. Io, bambino piccolo, lo ricordo già occupato al Consorzio. È andato in pensione ai primi anni’70. Ha conservato un buon ricordo e soprattutto era contento perché poteva mantenere col suo lavoro la famiglia: moglie e 12 figli. Lui andava d’accordo con tutti: Giosuè Maglie, Filippo Cosi, Ubaldo Branca di Specchia, Costantino De Giuseppe e Donato Sodero. Spesso d’estate mi mandava per portare loro il ghiaccio o l’acqua fresca. Mio padre portava avanti anche la terra che gli aveva lasciato il nonno, cosa che fece anche dopo il pensionamento. Mio padre è morto il 10 ottobre 1991 a circa 80 anni».

Attualità

Luminarie Parisi nello spot di Natale di Poste Italiane

Torquato Parisi: “Questa luce nasce dalla nostra terra e dal lavoro delle mani. Quando riesce ad arrivare così lontano, smette di essere solo nostra e diventa patrimonio condiviso”…

Le Luminarie Parisi 1876, storica realtà artigiana salentina con sede a Taurisano, sono partner di Poste Italiane per lo spot natalizio 2025 “La sera dei Miracoli”, girato in Puglia, tra Lecce e Monopoli e attualmente in onda sulle reti nazionali. Non un punto di arrivo, ma uno dei tanti traguardi di un percorso che vede l’artigianato salentino delle Luminarie Parisi 1876 misurarsi da tempo con scenari sempre prestigiosi.

«Siamo artigiani del Sud da generazioni e mai avremmo immaginato di arrivare fin qui», commenta Rocco Parisi. «Vedere il nostro lavoro all’interno di uno spot televisivo che parla a tutto il Paese è un’emozione che va oltre le parole».

Sulla stessa linea Torquato Parisi: «Questa luce nasce dalla nostra terra e dal lavoro delle mani. Quando riesce ad arrivare così lontano, smette di essere solo nostra e diventa patrimonio condiviso. La partnership con Poste Italiane, realtà storicamente vicina agli italiani e simbolo del Paese, rafforza ulteriormente il valore di questo nuovo traguardo».

Lo spot “La sera dei Miracoli” racconta la storia di Filippo, un bambino che spedisce un pacco speciale, carico di ricordi, al nonno scomparso. Un gesto semplice che diventa metafora di un legame che resiste al tempo e alla distanza, valorizzando il ruolo dei servizi postali come strumento di prossimità e relazione. Le immagini restituiscono scorci autentici del territorio pugliese, tra atmosfere notturne e luci natalizie.

Con questa collaborazione, Poste Italiane sceglie la Puglia, valorizzandone i territori e le competenze artigiane all’interno di uno scenario nazionale che riconosce ancora una volta nella nostra tradizione un patrimonio di valore condiviso.

Attualità

Stomeo, non sarò io il prossimo candidato sindaco

Voglio contribuire a un progetto che dia nuova linfa civica alla nostra comunità. Un percorso che metta al centro la partecipazione, il dialogo…

Riceviamo e Pubblichiamo

PER UNA NUOVA STAGIONE POLITICA A MELPIGNANO

Amo profondamente la mia comunità. Ad essa e al benessere dei suoi cittadini, ho dedicato gli anni più intensi e fecondi del mio impegno politico: cinque anni da assessore comunale, dieci da sindaco e cinque (fino ad oggi) da capogruppo della minoranza consiliare.

Che grande privilegio essere al servizio dei miei concittadini!

In questo avvincente percorso di rappresentanza pubblica, ho compreso quanto sia essenziale creare le condizioni per una concordia stabile tra le diverse anime della comunità, favorendo uno sviluppo equo e solidale. Ho così imparato quanto sia impegnativo, ma allo stesso tempo gratificante, aiutare la comunità a riconoscere i propri reali bisogni, a bilanciare gli interessi contrastanti e a costruire ponti per superare le distanze tra le diverse posizioni.

Non nascondo di aver commesso errori: per ingenuità, per eccesso di entusiasmo o, a volte, per non aver ascoltato abbastanza. Tuttavia, rivendico di aver agito con onestà intellettuale e passione. Lo affermo con la serenità di chi si rimette al giudizio dei fatti, visibili a chiunque abbia un cuore onesto per guardare.

Anche dall’opposizione, il mio impegno è rimasto incrollabile. Insieme ai colleghi Luigi Montinaro, Antonio Sicuro e al gruppo di Melpignano Civica, abbiamo garantito un presidio democratico rigoroso: difendendo gli interessi di tutti e stimolando la maggioranza, perché l’obiettivo finale deve sempre essere il bene comune, non la battaglia di parte.

Oggi, però, sento il bisogno di guardare oltre. Voglio contribuire a un progetto che dia nuova linfa civica alla nostra comunità. Un percorso che metta al centro la partecipazione, il dialogo e la voce libera di tutti i cittadini. Melpignano ha bisogno di costruire opportunità concrete per l’azione collettiva, in cui ognuno senta di poter contare e di poter contribuire con fiducia e libertà alla vita pubblica.

Quindi, lo dico con estrema chiarezza: non sarò io il prossimo candidato sindaco.

Sosterrò invece chi vorrà proporre ai melpignanesi un nuovo patto civico. Metto a disposizione la mia esperienza e la mia capacità di ascolto, non per indicare la rotta, ma per sostenere il viaggio.

Sarò al fianco di chi crede in un futuro fondato sulla trasparenza, sul rispetto per tutti, per una Melpignano che sappia dare valore alle differenze di opinione.

Le prossime elezioni amministrative sono alle porte e abbiamo l’opportunità di costruire insieme una nuova stagione di progresso e benessere per la nostra Melpignano. Torniamo a essere protagonisti della nostra vita in comune: possiamo volerlo, sapremo farlo.

Ivan Stomeo

Attualità

Come sarà il tempo a Natale?

Il passaggio di questa perturbazione innescherà una circolazione depressionaria tra l’Iberia e il Nord Africa che nel corso del fine settimana si avvicinerà alle nostre regioni meridionali…

PRIMA INTENSA PERTURBAZIONE IN ARRIVO, RISCHIO FORTE MALTEMPO MARTEDI’ –

“L’anticiclone, responsabile di clima molto mite, stabilità atmosferica ma anche nubi basse, nebbie e qualità dell’aria scadente in molte zone dello Stivale, già nel corso di lunedì inizierà a indebolirsi da Ovest, stante l’ingresso di una nuova intensa perturbazione.” Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni, che spiega: “Quest’ultima già entro sera porterà un peggioramento su Sardegna, medio-alto versante tirrenico e parte del Nordovest. Ma sarà martedì che interesserà in maniera decisa lo Stivale con fenomeni anche di forte intensità tra Nordovest, versante Tirrenico, Sicilia e Ioniche meridionali, con accumuli localmente anche oltre i 60/70mm e rischio nubifragi su Liguria di Levante e Toscana occidentale.”

“Oltre alla pioggia la neve tornerà a interessare le Alpi centro-occidentali, mediamente oltre gli 800-1100m, a tratti sin verso i 300/500m sul basso Piemonte e sull’entroterra ligure di Ponente con il ritorno della dama bianca anche a Cuneo. Il tutto sarà accompagnato da forti venti di Libeccio/Scirocco che spazzeranno buona parte dei nostri mari con rischio mareggiate su Liguria, medio-alto versante Tirrenico, Sicilia meridionale e sui versanti ionici.

Tra mercoledì e giovedì la perturbazione tenderà gradualmente ad allontanarsi, favorendo un lento e graduale miglioramento che, tuttavia, non durerà molto.”

DEPRESSIONI IN ARRIVO NEL PROSSIMO WEEKEND

“Il passaggio di questa perturbazione innescherà una circolazione depressionaria tra l’Iberia e il Nord Africa che nel corso del fine settimana si avvicinerà alle nostre regioni meridionali, sospinta da una nuova intensa perturbazione in avvicinamento dall’Europa nordoccidentale. L’azione congiunta dei due sistemi porterà così venerdì un nuovo peggioramento tra Isole Maggiori ed Estremo Sud.

Nel corso del fine settimana, pur con le dovute incertezze dettate dalla distanza temporale, il peggioramento si farà strada al Sud, sulle regioni tirreniche e al Nordovest, mentre rimarranno ancora ai margini del peggioramento il Nordest e le regioni adriatiche.”

SETTIMANA SANTA ANCORA INCERTA, MA CON RISCHIO MALTEMPO E NEVE A MEDIO-BASSA QUOTA

“La tendenza vede così un nuovo probabile peggioramento del tempo a inizio della settimana che ci traghetterà al Santo Natale. Tra lunedì e martedì il maltempo dovrebbe coinvolgere tutto lo Stivale con fenomeni localmente ancora intensi e nevicate sui settori alpini a quote medio-alte, mentre la Vigilia potrebbe vedere ancora locale maltempo al Centro-Sud e all’estremo Nordest”, precisa il meteorologo di 3bmeteo: “Da Natale in poi la situazione resta ancora molto incerta. Tuttavia i modelli intravedono l’irruzione di correnti più fredde dall’Europa nordorientale, convogliate sullo Stivale da un robusto anticiclone in rinforzo sui Paesi scandinavi. La seconda parte della settimana di Natale potrebbe così presentarsi a tratti ancora instabile e via via più fredda, con temperature che torneranno sotto le medie del periodo, in particolar modo al Nord, dove la neve potrebbe spingersi sino a quote collinari o localmente anche più in basso.” conclude Mazzoleni di 3bmeteo.

-

Cronaca4 settimane fa

Cronaca4 settimane faColpo alla criminalità organizzata: 22 arresti

-

Attualità7 giorni fa

Attualità7 giorni faTricase e Lecce fra i migliori ospedali, secondo l’Agenas

-

Attualità3 giorni fa

Attualità3 giorni faLuca Abete: “Il figlio di Capitan Findus è a Tricase Porto”

-

Cronaca4 settimane fa

Cronaca4 settimane faTricase: sequestrata villa con piscina

-

Cronaca7 giorni fa

Cronaca7 giorni faColtelli, furti e inseguimenti: di notte con i carabinieri

-

Cronaca2 settimane fa

Cronaca2 settimane faBrutto scontro all’incrocio: due auto ko a Tricase

-

Casarano4 settimane fa

Casarano4 settimane faLecce, Gallipoli, Casarano, Taurisano e Tricase: un arresto, denunce e segnalazioni

-

Attualità2 settimane fa

Attualità2 settimane faTricase, è ufficiale: Vincenzo Chiuri candidato sindaco