Approfondimenti

Annali di vita salentina: il paese fantasma

Storie che si incrociano con Monteruga: un vasto agro sostanzialmente incolto utilizzato ai tempi come nascondiglio o rifugio, quasi impenetrabile, da parte di loschi figuri

Fino agli anni quaranta/cinquanta dello scorso secolo, la mappa della Penisola Salentina evidenziava nitidamente, sia sotto lo stretto profilo fisico e/o naturale, sia secondo il sentire e la conoscenza della gente, un particolare tratto di territorio, incuneato, quasi a lambirne i confini ufficiali, fra le provincie di Lecce, Brindisi e Taranto.

Tale fazzoletto di Puglia era denominato – lo è ancora, per le connotazioni e gli sviluppi residuali – comprensorio dell’Arneo, un vasto agro sostanzialmente incolto, se non selvaggio, ricoperto pressoché interamente di una bassa e fitta macchia, latifondo posto in capo, dal punto di vista della titolarità, a uno sparuto numero di famiglie abbienti, principalmente ai Tamborino di Maglie.

A detta plaga, nelle condizioni d’abbandono in cui versava, si attribuiva, in giro, soprattutto cattiva fama, correlata al suo utilizzo, sovente, come nascondiglio o rifugio, quasi impenetrabili, da parte di figure (sarebbe, forse, più giusta l’accezione figuri) irrispettose delle leggi e delle ordinarie regole di civile comportamento e buona condotta.

Conseguente eco di ciò, in una sorta di tamtam surreale, la definizione di “briganti”, accennata a bassa voce, se si vuole approssimativa e, però, indicativa, veniva a correre, di tanto in tanto, con conseguenti singulti di timore e preoccupazione, sulla bocca e nella mente delle persone, diciamo così, corrette o perbene.

Altro riflesso, ad esempio, i trasportatori che, per mezzo di traini, dalle alte ruote a raggi, lunghe stanghe anteriori e sospinti da quadrupedi, recavano merci, prodotti e beni vari da Lecce a Taranto (allora gli autocarri erano rarissimi), nell’intento di evitare o ridurre i rischi di brutti incontri con i personaggi di cui sopra, evitavano di percorrere il tratto stradale Nardò – Avetrana, in corrispondenza della boscaglia più folta, durante le ore notturne. Per lo meno, se costretti a coprirlo al buio, non procedevano da soli, bensì in carovana.

Nel periodo fascista, il Governo decise di porre in atto, un po’ in tutto il Paese, una serie di operazioni di bonifica agraria; per il territorio su descritto, affidò il compito alla S.E.B.I. Società Elettrica per Bonifiche e Irrigazione.

Quest’ultima, rilevò una parte dell’Arneo dagli storici proprietari privati e aprì un pubblico bando rivolto specialmente all’indirizzo di contadini e braccianti del Basso Salento, proponendo ai medesimi di spostarsi dai paesi d’origine, dai miseri poderi singolarmente posseduti, dalle precarie giornate lavorative sotto padrone (quando c’erano), verso, precisamente, le terre da bonificarsi, poste, alla fine, appena un po’ più a Nord, nell’Alto Salento.

All’inizio, gli aderenti avrebbero contribuito direttamente, dietro regolare retribuzione, con l’ausilio di attrezzature e mezzi meccanici procurati dalla S.E.B.I., alle opere di sbancamento per la trasformazione della macchia in superfici coltivabili, dopo di che, a ciascuno, sarebbe stato assegnato un appezzamento (due o tre ettari, secondo la composizione del nucleo famigliare), dove coltivare specialmente tabacco, salvo piccole aree da impiegarsi per differenti varie colture destinate alle occorrenze domestiche.

Nel frattempo, con oneri parimenti a suo carico, la S.E.B.I. metteva a dimora molte migliaia di ulivi e vaste estensioni di viti, patrimoni che, poi, sarebbero passati in gestione, non ai coloni, bensì ai massari, cioè i responsabili delle preesistenti masserie acquisite dai privati e, in certo qual modo, fiduciari della società neo proprietaria.

In parallelo alla trasformazione dei terreni, si realizzavano stalle, silos, un frantoio, serbatoi per l’acqua potabile, uno stabilimento vinicolo e una grande manifattura, su tre piani, per la lavorazione del tabacco.

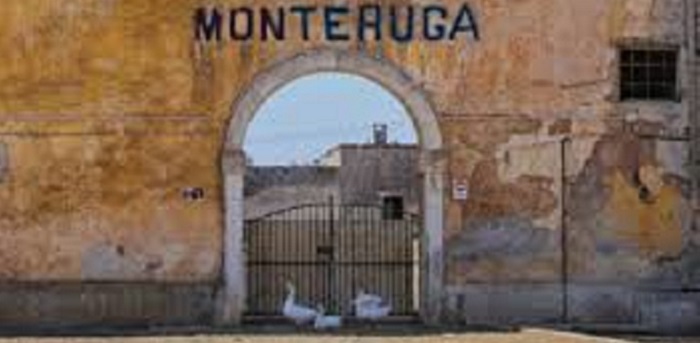

Veniva in tal modo a sorgere o nascere l’insediamento o borgo o piccolo paese di Monteruga, richiamato nel titolo di queste note.

Dopo essere stata dotata, oltre che delle strutture operative prima menzionate, anche di una trentina di abitazioni per i coloni arrivati da fuori e provvisoriamente sistematisi nelle vecchie masserie (senza contare quella, con qualche confort aggiuntivo, a uso del fattore) e della scuola, Monteruga arrivava a rappresentare una realtà funzionale, residenziale e di vita laboriosa, umile e insieme civile. Vi risiedevano, fisse, circa duecentocinquanta/trecento persone, entità che poteva lievitare nei momenti di concentrazione dei raccolti e/o delle varie attività lavorative.

Le case erano composte di due stanze, con servizio igienico e giardinetto sul retro, erano servite da impianto elettrico e si rivelavano, con certezza, maggiormente vivibili rispetto all’alloggio, sotto forma di angusto monolocale, a disposizione di ogni singolo colono nelle masserie.

Nella fase finale del cantiere di edificazione, nel borgo sarebbe sorta anche una chiesetta, dedicata a S. Antonio Abate, che c’è ancora e, anzi, rappresenta la struttura conservatasi meglio.

Volendo tracciare una carta geografica più ristretta e determinata, se l’Arneo si poneva, nell’insieme, alla stregua di fulcro, ideale e virtuale abbraccio, fra tre provincie, si può osservare come anche Monteruga detenesse, e annoveri pure oggi, una polivalenza di riferimento.

Sul piano della viabilità stradale, essa si affaccia, difatti, sul rettilineo provinciale che da S. Pancrazio Salentino (Brindisi) corre in direzione di Torre Lapillo di Porto Cesareo, esattamente all’altezza del Km.7, punto mediano dell’arteria.

Dal lato meramente amministrativo, il suo territorio ricade, invece, nel feudo del Comune di Veglie (Lecce), anche se tale centro abitato si trova più distante, cioè a quattordici chilometri.

Tuttavia, per estrema precisione, va annotato che una piccola porzione dell’agro dove insiste il borgo di Monteruga, di là da un certo portone o arco del perimetro edificato, riguarda il territorio di Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo, quest’ultima località, da alcuni decenni Comune autonomo, prima, a sua volta, frazione di Nardò.

A comprova del richiamato spicchio di territorio con differente competenza o appartenenza, è sufficiente rilevare che, a brevissima distanza, poche centinaia di metri, da Monteruga, è situato il grande circuito o anello o pista per prove e collaudi di autovetture, di pertinenza della casa automobilista tedesca Volkswagen, noto come Pista di Nardò.

Infine, sul piano religioso, Monteruga faceva capo alla parrocchia, incardinata nell’arcidiocesi di Brindisi – Ostuni, di Guagnano, località distante, all’incirca, dieci chilometri.

Non suonino fini a se stessi e rasentanti la pignoleria, gli elementi di dettaglio anzi elencati, giacché, unicamente alla luce di determinati particolari, è dato di conferire ancoraggio e spiegazione logica a talune vicende, soprattutto a un episodio, vissute, in decenni ormai trascorsi ma non lontanissimi, dalla comunità già stanziale di Monteruga e di cui si farà rievocazione più avanti.

Nata all’insegna, con i buoni auspici e sotto l’effetto di un poderoso e, perché no, benemerito stimolo impresso dalle autorità governative, nella pur delicata parentesi di transizione dello Stato dal regime monarchico a quello repubblicano, in altre parole fra la fase conclusiva dell’ultima guerra e il primo lustro immediatamente successivo, la realtà di Monteruga avrebbe dovuto recare tutti i presupposti per una lunga, interessante e proficua vita.

Si poteva, addirittura, intravvedere un suo positivo influsso sulle comunità tradizionali limitrofe, specie quelle di dimensioni limitate, che incedevano, indubbiamente, su binari di sviluppo sociale a scartamento ridotto, con traversine di povertà, indigenza e arretratezza più evidenti e accentuate.

Invece, non è dato di sapere come, forse per un’imperscrutabile e misteriosa nemesi storica, forse semplicemente sulla scia dei corsi e ricorsi delle cose, nonostante l’apparente ordinata gestione e amministrazione complessiva, la giovinezza del sito, intesa come buona salute, andò avanti a malapena per un quarto di secolo, un trentennio a voler abbondare.

Epilogo, fra il 1970 e il 1980, in concomitanza con l’abbandono, da parte della mano pubblica, del complesso, già fatto oggetto d’ingenti investimenti, e il ritorno del bene in testa a privati, purtroppo senza, almeno sinora, nessuna ipotesi o prospettiva concreta di rilancio di Monteruga e di una diversa destinazione d’uso, l’insediamento finì con lo svuotarsi del tutto.

E, da un pezzo, sopravvivono esclusivamente le tracce dei suoi edifici, manufatti, abitazioni, esercizi lavorativi, pochi gli immobili ancora integri, in prevalenza, invece, cadenti e/o diroccati e saccheggiati da mani incivili quando non vandaliche.

Per la precisione, un’idea di accettabile resistenza e mantenimento si riscontra unicamente nelle strutture del grande magazzino per la lavorazione del tabacco e della chiesetta.

Risultato, in sintesi d’immagine, un paese fantasma.

Si ricava la sensazione che nessuno abbia il desiderio o la volontà, non dico d’interessarsi, ma neppure di accostarsi a ciò che in quella plaga c’è stato e di cui, comunque, rimangono chiari segni e testimonianze materiali e tangibili ancora fresche.

Insomma, solo silenzio assoluto, in ogni senso, e abbandono.

Anche attraverso i moderni mezzi di comunicazione e d’informazione, stampa e web, sono rarissime le occasioni in cui si parla di Monteruga.

Del resto, con la privatizzazione, è venuta a mancare la vicinanza delle amministrazioni locali contermini, in particolare del comune di Veglie competente per feudo; infine, partiti i fedeli, è cessata anche la presenza da parte della Chiesa.

Pochi e occasionali riferimenti si riscontrano in internet sotto la voce “Monteruga”, ove si eccettuino alcuni recenti saggi e/o articoli e due libri, uno a firma di Michele Mainardi e l’altro pubblicato da Adriana Diso.

Si esaurisce qui la trattazione espositiva intorno a Monteruga, dalla nascita, alla sua purtroppo breve esistenza attiva e alla fine.

E, però, intende andare avanti l’applicazione analitica dello scrivente, da osservatore e narrastorie, con l’attenzione e la suggestione interiore spostate e orientate verso una serie di figure fisiche, esattamente due nuclei famigliari fra loto molto vicini, marittimesi d’origine, perciò compaesani, che, a suo tempo, hanno a lungo vissuto a Monteruga, ivi attraversando, da protagonisti di primo piano o testimoni prossimi e coinvolti, un’intensa serie di avvenimenti ed eventi.

Gli sposi di Monteruga

Nella natia Marittima, lo scrivente, classe 1941, iniziò piccolissimo, appena dopo l’ascolto degli iniziali accenni/riferimenti a tata (papà), mamma, nonni, a sentir parlare, talvolta, di trappiti (frantoi oleari), parmenti (stabilimenti vinicoli), tabacco (coltivazione delle relative piante a foglie verdi) e fieu (accezione, la più strana di tutte e, per ciò, a lungo rimasta per lui misteriosa e senza significato).

Si trattava di voci o echi, con associate immagini di gruppi di compaesani, anche cospicui, che lasciavano il luogo d’origine, in pratica emigravano, spostandosi temporaneamente in aree distanti (Brindisino, Tarantino, Basilicata). A ciò indotti, dal bisogno di accedere a opportunità lavorative meno precarie, con i cui proventi far fronte alle ordinarie necessità famigliari e, possibilmente, mettere da parte qualche risparmio che sarebbe stato poi utilizzato per preparare il corredo (dota) per le figlie femmine e costruire una nuova casa (frabbicu) a beneficio dei discendenti maschi che dovevano sposarsi.

Già avanti rispetto a detta, precocissima esperienza del narratore, nell’ambito della minuscola comunità marittimese, esistevano due determinati nuclei o focolari, che, di qui in poi, concorrono indicativamente ad animare le presenti note.

Il primo, dal cognome del capo famiglia A., nella sua massima composizione, sarebbe giunto ad annoverare otto membri viventi (più due nati morti o deceduti subito): Costantino e Ttetta (Maria Concetta) i genitori, Adele, Floriana, Clementina (detta Tina), Elvira, Settimia e Maria (quest’ultima, venuta alla luce proprio a Monteruga), le figlie, ben sei.

Due particolari sui nomi di battesimo, nello stretto rispetto delle usanze e tradizioni dei tempi passati: Floriana, a voler perpetuare l’appellativo del nonno paterno, Settimia, invece, a rimarcare che era, esattamente, la settima creatura venuta al mondo fra quelle mura domestiche.

Il secondo nucleo, dal cognome del capo famiglia P., comprendeva, da parte sua, i genitori Cosimo e Isabella e cinque figli: Attilio, Rita, Luigi (Gino), Emilio e Maria.

La famiglia A., volle porsi sull’esempio di due/tre altri gruppi di concittadini che già avevano preso l’iniziativa di lasciare Marittima e andare a vivere in masseria (fra S. Pancrazio Salentino, Veglie e Torre Lapillo).

Cosicché, attirata dalla prospettiva di attività lavorative sicure e continue (quanto all’uomo, nelle operazioni di bonifica e, una volta, le medesime, esauritesi, nelle coltivazioni agricole dirette, in primis il tabacco; circa le donne, in numero progressivamente crescente man mano che le figliole si facevano più grandi, dall’opportunità, non meno importante e redditizia, dell’impiego per tre/quattro mesi all’anno nella manifattura tabacco), fu la prima a partire, si era ancora in guerra, nel 1943, sistemandosi inizialmente nella masseria “Ciurli” e, in seguito, nelle nuove e più confortevoli abitazioni del borgo vero e proprio di Monteruga.

Analogo passo, a distanza di qualche anno, dopo un’esperienza di “prova” maturata dal giovane Gino, chiamato a lavorare da una compaesana, già loro vicina di casa, che dimorava da qualche tempo in una masseria, compì pure la famiglia P.

Nonostante l’impegno per l’adattamento nella nuova realtà, le prove della fatica e anche alcuni tristi eventi che sopravvennero colpendoli direttamente o indirettamente, non ebbero mai a pentirsi della scelta, i due gruppi di marittimesi, anzi erano contenti, si sentivano più liberi e aperti, in confronto ai ristretti limiti delle relazioni sociali e interpersonali nel paesello natio.

Per gli adulti c’erano le partite a carte sotto i portici coperti o nell’osteria – bottega di mescita del vino (puteca); riguardo specialmente ai giovani, in masseria, e ancor meglio a Monteruga, era loro dato agio di avvertire più ampi orizzonti, di crescere e di arricchirsi dentro, attraverso i contatti con i colleghi/amici emigrati, originari di altre diverse piccole località del Basso Salento (Diso, Vitigliano, Botrugno, S. Cassiano, Scorrano, Galatina).

Oltre al lavoro, anche duro, vi erano spazi per frequentazioni, svaghi, amicizie, sorrisi, affetti e amori; saltuariamente, balli in famiglia sulle note del grammofono, oppure, allargati, all’aperto, seguendo i ritmi dal vivo di complessi musicali o orchestrine che qualcuno dei residenti, con conoscenze nel settore, riusciva a portare a Monteruga.

In un’occasione, nel borgo, arrivò e si esibì addirittura il rinomato Gran complesso bandistico “Maestro Carlo Vitali” di Bari.

Fin qui, un quadretto in linee generali, ma limitato a taluni, ancorché tangibili, aspetti.

Nei giorni scorsi, ho voluto incontrare quattro degli attori protagonisti dell’epopea, a voler dire esperienza concreta e reale, di Monteruga, viventi, attivi e lucidi: Floriana ed Elvira A., insieme con i rispettivi mariti, Gino ed Emilio P. (innamoramento, fidanzamento e, in un caso, anche celebrazione del matrimonio, avvenuti proprio nel minuscolo borgo).

A proposito delle coppie come sopra formatesi, Emilio ha tenuto a rilevare che, pur essendo più giovane, è stato lui, per primo, a mettersi con Elvira e, solamente dopo, il fratello Gino, ad allacciare rapporti con Floriana.

All’atto delle nozze, la sequenza temporale si è però rovesciata; per la precisione, gli sposi più anziani, per pronunciare solennemente il “Sì”, hanno fatto ritorno nella natia Marittima, mentre Elvira ed Emilio (guarda la combinazione, due nomi con le medesime iniziali) hanno voluto, a ogni costo, coronare il loro sogno a Monteruga, il 1° maggio 1960, in quella semplice chiesetta, facendo convenire lì, dal luogo d’origine, una vasta schiera di altri famigliari e parenti.

V’è una bella fotografia, ovviamente in bianco e nero, che immortala l’evento, con un piccolo mondo antico, trasferitosi, per festeggiarlo, nel piccolo mondo nuovo di Monteruga.

A benedire le nozze, una figura assai benvoluta dalla comunità monterughese, don Giovanni Buccolieri, per tutti Papa Nino, originario di S. Pancrazio Salentino, a lungo preposto spirituale a Guagnano, prima da vice parroco e poi da parroco, e in mezzo alla gente del piccolo borgo agricolo da poco inaugurato.

Papa Nino si distingueva per la sua vicinanza e le premure all’indirizzo dei poveri e disadattati; si ricorda che, in un’occasione, arrivò a prelevare “furtivamente” un paio di scarpe (forse appartenenti a una persona abbiente) che erano nella bottega del padre calzolaio per una riparazione, per passarlo a un miserabile sofferente che era perennemente a piedi nudi.

Emilio, poco tempo dopo l’emigrazione da Marittima a Monteruga, si era arruolato in Marina, spesso si trovava di stanza a Taranto e faceva su e giù, per vedersi con la fidanzata, a cavallo di una Vespa (esiste un’altra istantanea, invero non comune in quell’epoca, con i due innamorati in sella allo scooter, a Monteruga, e, sullo sfondo, sorridente, Maria, la sorella di Emilio).

In tema di fidanzati e mogli, i quattro amici intervistati mi hanno anche riferito del terzo figlio P., Attilio, il maggiore, il quale, nei primi anni cinquanta, da poco giunto a Monteruga e pur avendo una zita (fidanzata) al paese natio, s’invaghì di un’altra Maria, appartenente a una famiglia terza, quella di un massaro del borgo: quest’ultimo non era per niente favorevole al rapporto della figlia con un “comune” colono, sicché la coppia si determinò a compiere la classica fuitina, sposandosi rapidamente e restando a vivere, come a distanza di tempo avrebbero fatto anche Gino e Floriana, nella natia Marittima.

Ecco, ora, le note non liete, per non dire tristi e dolorose, accennate prima.

Nel 1946, a ventuno anni, dopo una repentina e fulminante malattia, nel giro di otto giorni, venne a mancare, a Marittima, dove si era temporaneamente recata insieme con una sorella, Adele, la più grande delle sei A.

Nel 1954, cessò di vivere, a Monteruga, anche il genitore Costantino A., pure lui ancora relativamente giovane, le cui spoglie furono sepolte nel cimitero di Porto Cesareo, in Comune di Nardò, e tale destinazione finale, per la circostanza che il punto di Monteruga su cui sorgeva l’abitazione della famiglia A. ricadeva in quello spicchio di area rientrante, precisamente, nei confini comunali neretini.

Peraltro, in seguito, a distanza di una dozzina d’anni, i resti di Costantino A. furono trasferiti da Porto Cesareo al camposanto di Marittima, a cura della vedova Ttetta e con l’ausilio, io ero completamente all’oscuro di tal episodio, di mio padre Silvio, già a lungo impiegato all’anagrafe e Ufficiale dello Stato Civile e dunque, diciamo così, esperto in siffatto genere di pratiche.

Infine, pressappoco nella metà degli anni cinquanta, a Monteruga, rimase vittima di un incidente sul lavoro il giovane marittimese, lì emigrato, Pippi, che faceva il trattorista.

Formavano un insieme di belle ragazze le sei (a un certo punto, purtroppo, rimaste in cinque) sorelle A., come si può vedere da un’altra fotografia.

Certamente, non restavano inosservate; mi è stato detto, da Elvira, che, quando, in mancanza ancora della chiesa a Monteruga, si recavano insieme a piedi, per ascoltare la Messa, a S. Pancrazio salentino (quattordici chilometri, fra andata e ritorno), sovente qualche abitante del paese, al loro passaggio, commentava: “Vardàti, ce belle piccinne ne manda Monteruga”(osservate che belle ragazze arrivano da Monteruga).

Oltre ai lavori in campagna e nella manifattura tabacco, le giovani A. si occupavano di altre attività, erano divenute esperte di cucito e ricamo (Clementina detta Tina, sartoria, Elvira e Floriana, nell’ordine, tombolo e telaio, con esatti attrezzi di legno, a tutt’oggi conservati, costruiti da un abile falegname di S. Pancrazio Salentino).

Avevano un discreto numero di clienti, non solamente a Monteruga, ma, pure, nelle località contermini.

Non a caso, la loro abitazione era denominata la casa delle mescie (maestre).

In punto, per mostrare il significato del termine dialettale fieu richiamato prima, a lungo rimasto misterioso per l’infante Rocco.

Fieu sta per feudo, da intendersi nell’accezione di contrada o comprensorio o grande estensione di terreni. I marittimesi di sessanta/settanta anni fa, specie le donne, partivano dal paese per lu fieu, nell’Alto Salento, per la campagna di raccolta, a mano, delle olive, che si protraeva lungo un arco stagionale di due/tre mesi.

Nell’intento di completare appieno il mio giro d’orizzonte propedeutico alla stesura delle presenti note, in aggiunta ai vari dati raccolti qua e là e alle confidenze dirette dei citati quattro amici e compaesani già vissuti a Monteruga, ho avvertito la necessità di compiere personalmente una visita materiale all’interno del borgo.

È stato, invero, un giro veloce, sotto un cielo grigio e, tuttavia, sufficiente a farmi avvertire e assimilare una piccola catena di suggestioni che esclusivamente il contatto materiale poteva lasciare scaturire ed emergere.

Non mi soffermo sulla descrizione delle strutture edificate che mi si sono parate innanzi agli occhi in fedele aderenza con quanto già trovato descritto, unico particolare di novità un grande disegno a colori vivaci, moderno, tipico dell’oggi, sulla parete interna di una delle abitazioni utilizzate dai coloni.

Con lo sguardo, invece, ho raggiunto, soffermandomi, una collinetta che si erge a breve distanza del borgo, il “monte” la definizione datale dei residenti, su cui, stando al racconto di Floriana ed Elvira, durante le parentesi di svago, erano solite radunarsi compagnie di ragazze e giovani, al fine di cogliere fiori di campo e… sognare.

Dalle medesime fonti, ho anche sentito che, dalla sommità, durante le giornate terse, si scorgeva non soltanto la vicina distesa dello Ionio, ma anche, in direzione sud, il campanile del Duomo di Lecce.

Mi piace e, nello stesso tempo, mi pare doveroso, terminare questo cammino di scrittura dando sparute righe di spazio alla quiete, pace assoluta, aleggiante e imperante nel cuore, che, per sé, non cesserà mai di battere, della minuscola Monteruga, sensazione notevolmente dominante in confronto a tutti i restanti elementi posti d’intorno e a contorno, vuoi che siano semplicemente opera della natura, vuoi che rappresentino frutti dell’attività umana che una volta vi pulsava.

E il silenzio, nei suoi contenuti più profondi, a parer mio, può significare anche storia che travalica il tempo.

Rocco Boccadamo

Approfondimenti

Santu Pati, il Capodanno contadino del Salento

Il 17, 18 e 19 gennaio a Tiggiano la Festa di Sant’ippazio, patrono del piccolo borgo medievale e protettore della virilità e della fertilità maschile simboleggiate dall’ortaggio locale del periodo, la pestanaca, prezioso simbolo del paese e inserita dal 2004 nell’elenco nazionale PAT-prodotto agroalimentare tradizionale. Tre serate di musica, tradizione e gastronomia tipica con il Capodanno contadino del Salento. Grande festa di chiusura lunedì 19 , giorno del santo, con la fiera mercato tradizionale, il caratteristico rito dell’innalzamento dello stendardo di 6 metri portato in processione con il santo e I Calanti in concerto

È il vero Capodanno contadino del Salento, la festa di “Santu Pati” a Tiggiano.

Si celebrerà sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 gennaio, con un programma intriso di tradizioni antiche, di saggezza arcaica e di quelle consuetudini contadine che, tra fede e goliardia, rendevano meno duro il lavoro nei campi.

Sant’Ippazio è protettore della virilità e della fertilità maschile, simboleggiate dall’ortaggio locale del periodo, la pestanaca, la carota giallo-violacea, coltivata esclusivamente nel territorio locale, diventata prezioso simbolo di Tiggiano e inserita dal 2004 nell’elenco nazionale PAT-prodotto agroalimentare tradizionale.

Il Comune salentino è l’unico d’Italia a celebrare Sant’Ippazio e anche quest’anno lo fa dedicandogli un intenso programma di riti religiosi e civili, una festa di devozione con grandi appuntamenti di intrattenimento per tutti.

Organizzata dal Comitato Festa Patronale della Parrocchia di Tiggiano con il patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune di Tiggiano, in collaborazione con PugliArmonica, si svolge nel centro del paese, tra la Chiesa Madre Sant’Ippazio, Piazza Olivieri, Via Sant’Ippazio e Piazza Mario De Francesco.

Sabato 17 gennaio, alle 19, apertura dei festeggiamenti con accensione dei bracieri monumentali, al suono della Banda di Matino “V. Papadia”, e poi al via la prima delle tre serate di Capodanno contadino, a cura del Comitato Feste, con prodotti tipici e piatti tradizionali, come la paparotta, la “merenda contadina” di una volta, una minestra povera ma molto sostanziosa fatta di rape, piselli, pezzi di pane soffritto.

Alle ore 21 arriva anche l’intrattenimento in musica, in piazza Mario De Francesco, con Alta Frequenza Live Show.

Si entrerà nel vivo domenica 18.

Seconda serata per il Capodanno contadino e, dalle 21, la musica diventa colonna sonora di questa grande celebrazione del santo patrono, con Shocchezze in concerto.

Grande festa di chiusura lunedì 19 gennaio, giorno del santo, con un ricco programma di appuntamenti civili e religiosi tra cui, dalle ore 6 alle 13, la Fiera Mercato tradizionale, arricchita tra l’altro dalla musica del Concerto Bandistico Municipale Città di Taviano alle ore 9.

Alle ore 15 uno dei momenti più simbolici e caratteristici di questa festa, il pittoresco innalzamento dello stendardo di 6 metri, legato a un drappo rosso, portato in processione con la statua del santo. L’appuntamento con le diverse squadre di portatori è sul sagrato della chiesa, per contendersi l’onore di portare la statua e lo stendardo.

Una vera e propria contrattazione, che si conclude con un pittoresco rullo di tamburi e l’uscita dello stendardo, mantenuto in posizione parallela al suolo per tutto il tragitto, dalla chiesa del santo patrono fino alla chiesetta dell’Assunta, dove poi sarà issato con un solo e deciso gesto dal portatore, che assicura così al paese ai cittadini un’annata prospera e un raccolto generoso.

Una vera e propria prova fisica, salutata dalle campane e dagli applausi dei presenti, assiepati ai lati delle strade, che culmina nella processione accompagnata dalla banda e dai fuochi d’artificio.

Alle ore 18 di lunedì 19 gennaio la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento-S.Maria di Leuca. Poi, dalle 19, la continuazione del Capodanno contadino e, alle 20,30, il concerto de I Calanti, storica formazione di musicisti e ballerini che rinnovano una tradizione musicale di famiglia raccontando in musica la cultura e le tradizioni popolari del Salento.

Finale con lo spettacolo di fuochi d’artificio.

LA PESTANACA DELLA VIRILITÀ

Tiggiano è incastonato in un paradiso naturale, tra distese di grano e terra rossa, antiche pagghiare e masserie cinquecentesche, che ha incantato anche l’attrice premio Oscar Helen Mirren che, con suo marito, il regista Taylor Hackford, qui ha messo su casa, un buen retiro italiano, dove vivono circa sei mesi l’anno.

In questo piccolo comune (diventato un caso per l’aumento di popolazione, in controtendenza rispetto agli altri paesini del Sud) a dettare il tempo è ancora il ritmo del calendario agricolo, della vita contadina di una volta.

Non a caso anche la devozione per il patrono qui passa per un ortaggio, la pestanaca.

Cara al santo, la gustosa carota, sempre presente a pranzo e a cena, insieme a finocchi, carote, sedano, per un colorato miscuglio di subbrataula, è l’ortaggio simbolo del patrono della virilità e della fertilità maschile, taumaturgo, invocato contro l’ernia inguinale degli uomini.

La tradizione vuole che, ambasciatrici e intermediarie per vocazione, siano le donne a farsi da tramite perché il santo interceda e guarisca i mali degli uomini: con discrezione, strofinano la statua di Sant’Ippazio con un fazzoletto, lo stesso che passeranno poi sulla parte da guarire dell’uomo di casa interessato.

Per le mamme, invece, è consuetudine raccogliersi in preghiera insieme al piccolo maschietto di casa, nella chiesa di Sant’Ippazio, per evocarne la benedizione.

Fede, tradizione culinaria e rituali quasi pagani, si mescolano nei giorni della ricorrenza.

La cerimonia del santo patrono è anche un’importante vetrina commerciale, anche questa una consuetudine ereditata dalle “fere” di una volta, le fiere mercantili, appuntamenti importanti per i produttori locali.

Durante i giorni di festa, infatti, ci si ritrova davanti banchetti con “pestanache” in originali composizioni, nelle caratteristiche ceste di vimini. Un campionario di colori e genuinità, che punta alla salvaguardia della biodiversità alimentare, con la partecipazione degli agricoltori locali, fieri di fare sfoggio delle proprie produzioni.

Un ortaggio locale, quindi, per un santo mediorientale.

Il culto di Sant’Ippazio, d’origine turca, è infatti giunto insieme ai monaci basiliani nel Salento, dove è per tutti semplicemente “Santu Pati”, quasi un amico, un vicino di casa, ma soprattutto un confidente, un orecchio discreto al quale confessare le preoccupazioni più intime, i timori più nascosti, certi di trovare sempre ascolto e comprensione.

IL PROGRAMMA RELIGIOSO

10 – 18 GENNAIO – NOVENA

Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica e Novena in Chiesa Madre

DOMENICA 18 GENNAIO – VIGILIA

Ore 18:00 – Chiesa Madre Celebrazione Eucaristica vigiliare e Novena

Ore 19:00 – Chiesa Madre Concerto dell'”Artistica Inclusione” della scuola di musica “W.A. Mozart” – direttore M. Antonio Mastria

LUNEDÌ 19 GENNAIO – SOLENNITÀ DI SANT’IPPAZIO

Ore 8:00 – 9:30 – 11:00 Celebrazioni Eucaristiche in Chiesa Madre

Ore 16:00 Inizio della processione secondo il seguente itinerario: Chiesa madre – via S. Ippazio – via V. Veneto – via XXIV Maggio – via del Mare – via Diaz – via Mazzini – Via M. di via Fani – via Volta – via Filzi – via Oberdan – via Battisti – via Solferino – via Petrarca – via V. Veneto – via Roma – p.zza Roma – via Cortina – p.zza M. De Francesco – via S. Ippazio – Chiesa Madre.

Al termine della processione, sul sagrato della Chiesa Madre, per la prima volta il Sindaco consegnerà le chiavi del paese al Santo Patrono

Ore 18:00 Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca

IL PROGRAMMA CIVILE

SABATO 17 GENNAIO

Ore 19:00 – Via Sant’Ippazio

Apertura del capodanno contadino con l’accensione dei bracieri monumentali.

Stand gastronomici con prodotti tipici.

BANDA DI MATINO “V. PAPADIA” IN CONCERTO

Ore 21:00 – Piazza Mario De Francesco

ALTA FREQUENZA LIVE SHOW

DOMENICA 18 GENNAIO

Ore 21:30 – Piazza Carmine Olivieri

SHOCCHEZZE IN CONCERTO

Stand gastronomici con prodotti tipici

LUNEDÌ 19 GENNAIO – FESTA PATRONALE

Ore 6:00 – 13:00 – Vie centrali

Tradizionale Fiera mercato di Sant’Ippazio

Ore 9:00 – Vie centrali BANDA DI TAVIANO – GIRO MUSICALE

Ore 15:00 – Sagrato Chiesa Madre Tradizionale

Asta del Santo e dello stendardo

A seguire processione per le vie del paese accompagnata dalla BANDA DI TAVIANO

Ore 17:00 – Sagrato Chiesa Madre

Al rientro della processione lancio dei palloni aerostatici a cura della ditta Pulli di Veglie

Ore 20:30 – Piazza Mario De Francesco I CALANTI IN CONCERTO

Stand gastronomici con prodotti tipici

Ore 22:30 – Viale stazione

Spettacolo di fuochi d’artificio a cura della ditta Dario Cosma di Arnesano, donato dalla famiglia De Francesco Pietro

Luminarie a cura della ditta Arte e Luce di Scorrano.

Luna Park in Piazza Cuti.

📍 Segui il Gallo Live News su WhatsApp 👉 clicca qui

Live News su WhatsApp 👉 clicca qui

- Il Santo in processione

- Il pittoresco innalzamento dello stendardo

- La pestanaca

Approfondimenti

Lupini, carrubi e fichi i migliori figli spuri della terra salentina

Non c’è che dire, ieri, in un modello esistenziale più semplice, si aveva interesse, e attenzione, anche per beni “poveri” ma, con ciò, non meno utili di altri; oggi, il concetto di valore si è in certo senso ripiegato su se stesso e finalizzato a obiettivi e orizzonti di tutt’altra stregua, fra cui miraggi a portata di mano…

di Rocco Boccadamo

Sono frutti, prodotti, derrate, cui, adesso, si annette rilievo scarso, se non, addirittura nullo; si è quasi arrivati a ignorarne l’esistenza, la cura e l’uso.

Sulla scena delle risorse agricole locali, resistono appena, con alti e bassi, le granaglie, le olive, l’uva, gli agrumi, gli ortaggi e/o verdure.

Lupini, carrube e fichi sono, insomma, divenuti figli minori e spuri della terra, le relative coltivazioni appaiono rarefatte e, di conseguenza, i raccolti trascurati o abbandonati. Mentre, sino alla metà del ventesimo secolo ma anche a tutto il 1960/1970, rappresentavano beni indicativi per i bilanci delle famiglie di agricoltori e contadini ed elementi di non poco conto per le stesse, dirette occorrenze alimentari.

Lupini, carrube e fichi sono, insomma, divenuti figli minori e spuri della terra, le relative coltivazioni appaiono rarefatte e, di conseguenza, i raccolti trascurati o abbandonati. Mentre, sino alla metà del ventesimo secolo ma anche a tutto il 1960/1970, rappresentavano beni indicativi per i bilanci delle famiglie di agricoltori e contadini ed elementi di non poco conto per le stesse, dirette occorrenze alimentari.

I primi, della sottofamiglia delle Faboidee, al presente richiamati solo sulla carta e nelle enciclopedie come utili ai fini della decantata “dieta mediterranea”, si trovavano diffusi su vasta scala, specialmente nelle piccole proprietà contadine attigue alla costiera, fatte più di roccia che di terra rossa, si seminavano automaticamente e immancabilmente senza bisogno di soverchia preparazione del terreno, né necessità di cure durante il germoglio e la crescita delle piante, dapprima in unità filiformi, poi robuste e ben radicate sino all’altezza di metri 1 – 1,50, recanti, alla sommità, rudi baccelli contenenti frutti a forma discoidale, compatti, di colore fra il giallo e il beige – biancastro.

Al momento giusto, le piante erano divelte a forza di braccia e sotto la stretta di mani callose e affastellate in grosse fascine o sarcine. A spalla, i produttori trasportavano quindi tale raccolto nel giardino o campicello, con o senza aia agricola annessa, più prossimo alla casa di abitazione nel paese, lasciandolo lì, sparso, a essiccare completamente sotto il sole.

Dopo di che, avevano luogo le operazioni di separazione dei frutti dai baccelli e dalle piante, sotto forma di sonore battiture per mezzo di aste e forconi di legno. Diviso opportunamente il tutto, con i già accennati discoidi, si riempivano sacchi e sacchetti.

Il prodotto, in piccola parte, era conservato per le occorrenze, diciamo così, domestiche: previa bollitura e aggiuntivo ammorbidimento e addolcimento con i sacchetti tenuti immersi nell’acqua di mare, i lupini diventavano una sorta di companatico o fonte di nutrimento di riserva e, in più, servivano ad accompagnare i “complimenti”, consistenti in panini, olive, sarde salate, peperoni e vino, riservati, in occasione dei ricevimenti nuziali, agli invitati maschi. Invece, l’eccedenza, ossia la maggior parte del raccolto, era venduta a commercianti terzi.

° ° °

Le carrube sono i favolosi e bellissimi pendagli, color verde all’inizio e marrone sul far della maturazione, donatici dagli omonimi maestosi alberi, taluni di dimensioni monumentali, tutti affascinanti.

Le carrube sono i favolosi e bellissimi pendagli, color verde all’inizio e marrone sul far della maturazione, donatici dagli omonimi maestosi alberi, taluni di dimensioni monumentali, tutti affascinanti.

Anche riguardo alle carrube, non si pongono attenzioni particolari, salvo periodiche potature delle piante, i frutti si raccolgono, al momento, purtroppo, da parte di pochi, attraverso tocchi con aste di legno, un’operazione denominata abbacchiatura, come per le noci.

Il prodotto, copioso e abbondante ad annate alterne e riposto in sacchi di juta, oggi è indirizzato esclusivamente alla vendita a terzi; al contrario, in tempi passati ma non lontanissimi, le carrube, dopo l’essiccazione al sole, erano in parte abbrustolite nei forni pubblici del paese e, conservate in grossi pitali in terracotta, insieme con le friselle e i fichi secchi, componevano le colazioni e, in genere, i frugali pasti in campagna dei contadini.

Piccola nota particolare, d’inverno, poteva anche capitare di grattugiare le carrube e, mediante la graniglia così ottenuta mescolata con manciate di neve fresca (beninteso, nelle rare occasioni in cui ne cadeva), si realizzava un originale e gustoso dessert naturale e sano.

° ° °

I fichi, al momento, purtroppo, lasciati, in prevalenza, cadere impietosamente ai piedi degli alberi, erano, una volta, oggetto di una vera e propria campagna di raccolta, ripetuta a brevi intervalli in genere sempre nelle prime ore del mattino, con immediato successivo sezionamento (spaccatura) dei frutti e disposizione dei medesimi su grandi stuoie di canne, “cannizzi”, e paziente fase di essiccazione sotto il sole.

Allo stesso modo delle carrube, in parte erano poi cotti nei forni e andavano a integrare le fonti dell’alimentazione famigliare, in parte erano somministrati agli animali domestici, in parte, infine, erano venduti.

Soprattutto, se non proprio, per i fichi, le famiglie avevano l’abitudine, in luglio e agosto, di spostarsi fisicamente dalle case di abitazione nel paese, nelle piccole caseddre di pietre situate nelle campagne, cosicché si risparmiavano le ore occorrenti per l’andata e il ritorno di ogni giorno a piedi e avevano, in pari tempo, agio di attendere direttamente e più comodamente a tutte le fasi della descritta raccolta.

Non c’è che dire, ieri, in un modello esistenziale più semplice, alla buona e intriso di spontanea connaturata operosità, si aveva interesse, e attenzione, anche per beni “poveri” ma, con ciò, non meno utili di altri; oggi, il concetto di valore si è in certo senso ripiegato su se stesso e finalizzato a obiettivi e orizzonti di tutt’altra stregua, fra cui miraggi a portata di mano.

Approfondimenti

Illuminare balconi e terrazzi: idee d’effetto anche per chi non ha il giardino

L’illuminazione esterna durante il periodo delle festività rappresenta un gesto di condivisione della gioia e un modo per estendere il calore domestico oltre le mura dell’abitazione. Spesso si crede che la creazione di allestimenti luminosi d’impatto sia un privilegio riservato a chi possiede ampi giardini, ma balconi e terrazzi, anche se di piccole dimensioni, offrono opportunità creative straordinarie. Con un’attenta pianificazione e l’utilizzo di soluzioni adatte, è possibile trasformare questi spazi in veri e propri palcoscenici luminosi. L’impiego strategico delle lucine di Natale è fondamentale per infondere magia e visibilità anche negli angoli più ristretti.

La sicurezza e la scelta dei materiali

Prima di procedere con qualsiasi allestimento luminoso esterno, è imperativo considerare gli aspetti legati alla sicurezza e alla durabilità. L’uso di prodotti certificati e specificamente contrassegnati per l’uso in esterni (con grado di protezione IP adeguato, generalmente IP44 o superiore) è essenziale per resistere all’umidità, alla pioggia e alle variazioni termiche. È altresì prudente optare per soluzioni a basso consumo energetico, come le luci LED, che non solo garantiscono una lunga vita operativa ma riducono anche l’impatto sulla bolletta elettrica. La scelta di alimentatori e prolunghe anch’essi resistenti alle intemperie assicura che l’installazione sia stabile e priva di rischi.

L’arte di definire i contorni

L’illuminazione efficace di un balcone o di un terrazzo si basa sulla capacità di definire e valorizzare i contorni dello spazio disponibile. Invece di installare le luci in modo casuale, è opportuno concentrarle lungo le ringhiere, le cornici delle finestre o i bordi del pavimento. Le catene luminose disposte orizzontalmente lungo la ringhiera creano un effetto visivo ordinato e accogliente, che demarca elegantemente lo spazio. Per un effetto più sontuoso e stratificato, si possono utilizzare le stalattiti luminose o le tende di luci, facendole scendere verticalmente dalla parte superiore del balcone. Queste soluzioni offrono una densità luminosa immediata e trasformano la facciata dell’edificio in una vera e propria tela festiva.

Sfruttare la verticalità e gli elementi esistenti

Nei piccoli terrazzi, la verticalità è la chiave per massimizzare l’impatto senza sacrificare lo spazio calpestabile. È possibile decorare le pareti esterne, se consentito dal regolamento condominiale, con reti luminose che simulano un effetto di cielo stellato o con motivi sagomati a tema festivo. I vasi e le fioriere esistenti possono diventare parte integrante dell’allestimento: luci a batteria possono essere posizionate all’interno dei vasi o avvolte attorno alle piante sempreverdi. L’utilizzo di rami luminosi inseriti in fioriere decorative offre un’alternativa sofisticata all’albero tradizionale, creando punti luce alti e sottili che non occupano spazio in larghezza.

L’uso di elementi decorativi a pavimento

Anche se lo spazio è limitato, è possibile introdurre elementi luminosi a pavimento che aggiungano profondità e magia. Le lanterne da esterno, alimentate a batteria o con candele a LED, possono essere posizionate negli angoli o vicino alla porta d’ingresso. Queste lanterne offrono una luce calda e diffusa che evoca un senso di intimità e accoglienza. Un’altra idea d’effetto è l’utilizzo di proiettori laser o LED a tema festivo, che proiettano fiocchi di neve o figure natalizie direttamente sulla parete esterna dell’edificio. Questa soluzione crea un grande impatto visivo con un ingombro fisico minimo.

Colore e temperatura: la scelta del tono emotivo

La temperatura del colore delle luci natalizie ha un’influenza decisiva sul tono emotivo dell’allestimento. Le luci bianco caldo, che tendono al giallo, sono preferite per creare un’atmosfera tradizionale, accogliente e rassicurante, che ricorda il tepore dei focolari. Al contrario, le luci bianco freddo o quelle blu e viola creano un effetto più moderno, glaciale ed elegante. Per un risultato armonioso, è generalmente consigliato non mescolare troppe temperature di colore diverse nello stesso spazio. La coerenza cromatica è essenziale per evitare un effetto caotico e per rafforzare la sensazione di ordine e cura nell’allestimento.

Soluzioni pratiche per l’alimentazione

Nei balconi dove le prese elettriche esterne sono insufficienti o assenti, le soluzioni a batteria o a energia solare sono una risorsa preziosa. Le catene luminose a batteria, spesso dotate di timer incorporato, consentono di programmare l’accensione e lo spegnimento, ottimizzando il consumo e liberando l’utente dall’onere di collegare o scollegare le luci ogni sera. I pannelli solari, sebbene meno performanti nelle brevi giornate invernali, sono ideali per i punti esposti al sole, offrendo una soluzione ecologica e totalmente autonoma dal punto di vista energetico. L’attenzione alla praticità operativa è fondamentale per assicurare che l’allestimento luminoso sia fonte di gioia e non di stress gestionale.

-

Alessano3 settimane fa

Alessano3 settimane faMaserati contro Renault sulla statale: perde la vita professore di Alessano

-

Cronaca4 settimane fa

Cronaca4 settimane faLite a Tricase: uomo ferito al volto

-

Cronaca4 settimane fa

Cronaca4 settimane fa59enne perde la vita in un incidente dopo il turno di lavoro

-

Alessano3 settimane fa

Alessano3 settimane faScontro mortale tra Alessano e Lucugnano, positivo all’alcoltest conducente della Maserati

-

Cronaca3 settimane fa

Cronaca3 settimane faVigilante salentino morto per il freddo su cantiere Olimpiadi a Cortina

-

Cronaca3 settimane fa

Cronaca3 settimane faI NAS sequestrano oltre 9 quintali di alimenti

-

Campi Salentina4 settimane fa

Campi Salentina4 settimane fa24enne perde la vita in un tragico incidente

-

Attualità4 settimane fa

Attualità4 settimane faCastro, caduto il sindaco Fersini si insedia il commissario Papa