Attualità

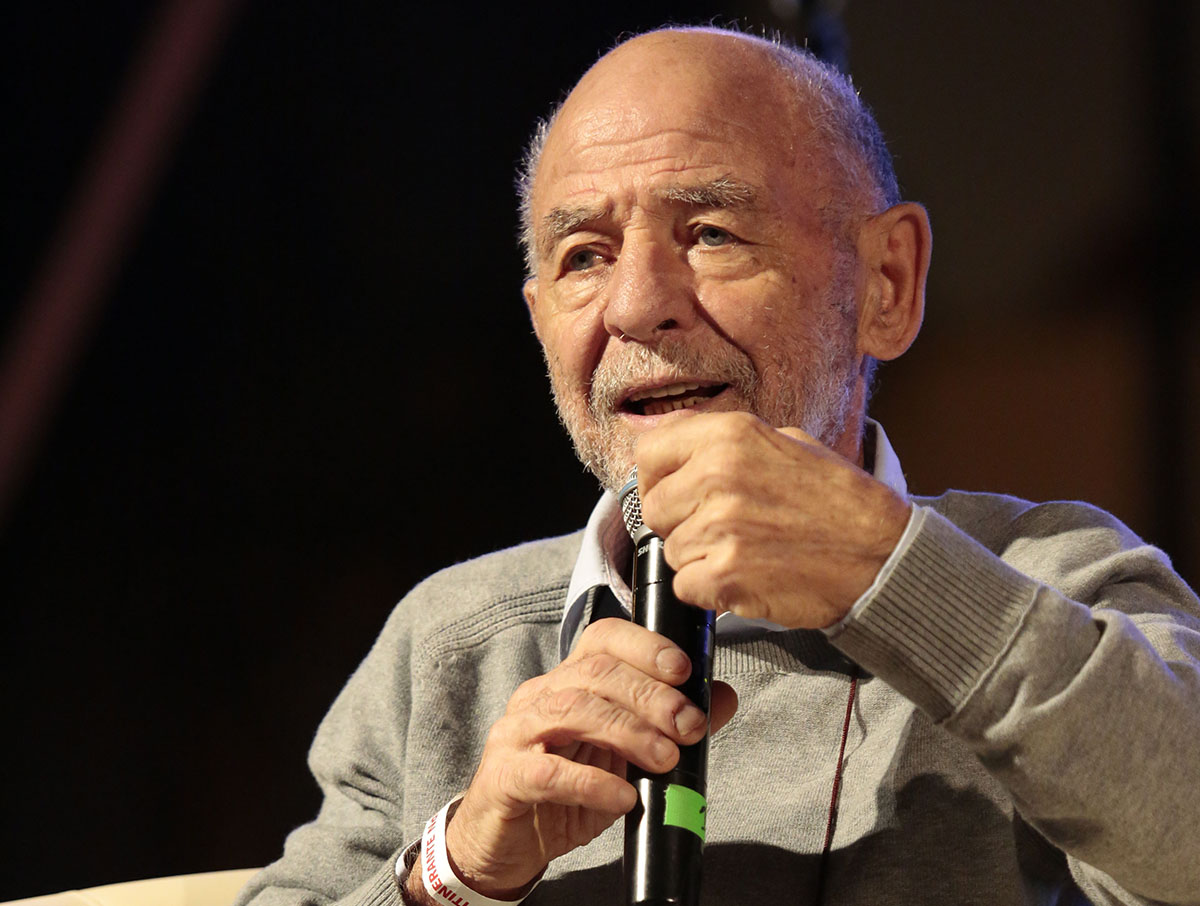

Si è spento Luigi Chiriatti

Per decenni si è dedicato alla ricerca nel campo delle tradizioni popolari del Salento. Camera ardente a Villa Betania di Tricase; i funerali si terranno domani, venerdì 26 maggio, alle 15 presso il Palazzo Marchesale di Melpignano

A darne il triste annuncio la moglie Marisa Palermo e i figli Salvatore, Anna, Giovanni, Francesca, Fabio e Paolo.

Il settantenne, ricoverato presso l’ospedale Cardinale Giovanni Panico di Tricase, a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, era stato sottoposto ad un intervento d’urgenza.

Nonostante gli sforzi del personale medico per garantire un recupero completo, non è riuscito a superare il post-operatorio.

La camera ardente sarà allestita a Villa Betania di Tricase e i funerali si terranno domani, venerdì 26 maggio alle 15 presso il Palazzo Marchesale di Melpignano.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: «APPASSIONATO CUSTODE DELLE NOSTRE RADICI»

Appresa la triste notizia il presidente della Provincia Stefano Minerva ha sottolineato come «con la scomparsa di Luigi Chiriatti il Salento perde un appassionato custode delle nostre radici. Un cultore autentico di quel mondo antico, che ha fatto della tradizione popolare un tratto distintivo di questo territorio. Tra i protagonisti di quel gruppo di visionari che, con orgoglio e attraverso la ricerca e lo studio, hanno saputo trasformare ciò che per anni è stato sinonimo di arretratezza in volàno di sviluppo, crescita e riscatto di questo territorio. Addio, Luigi caro».

LUIGI CHIRIATTI, CUSTODE DELLA TRADIZIONE

Luigi Chiriatti per decenni si è dedicato alla ricerca nel campo delle tradizioni popolari del Salento. Dopo aver inciso nel 1977 con il Canzoniere Grecanico Salentino il disco Canti di terra d’Otranto e della Grecìa salentina ha fondato e militato in importanti gruppi di riproposta della musica popolare: il Canzoniere di Terra d’Otranto e Aramirè.

Luigi Chiriatti per decenni si è dedicato alla ricerca nel campo delle tradizioni popolari del Salento. Dopo aver inciso nel 1977 con il Canzoniere Grecanico Salentino il disco Canti di terra d’Otranto e della Grecìa salentina ha fondato e militato in importanti gruppi di riproposta della musica popolare: il Canzoniere di Terra d’Otranto e Aramirè.

Ha curato e pubblicato numerosi lavori sul tarantismo, la musica e la cultura popolare salentina. Su tutti, Morso d’amore. Viaggio nel tarantismo Salentino, (I ed. Capone 1995, II ed. Kurumuny 2011) e Terra Rossa d’Arneo (Kurumuny 2017).

Ha svolto numerosi incarichi istituzionali come membro del comitato scientifico CIGI – Comitato Italiano Gioco Infantile; presidente dell’associazione culturale “Ernesto de Martino-Salento”; di direzione artistica: festival “Canti di Passione” dal 2003 al 2009 e 2014; di attività didattica e consulenza scientifica.

Nel 2002 ha fondato la casa editrice Kurumuny, dal 2015 è stato direttore artistico del festival “La Notte della Taranta” e direttore scientifico dell’Istituto “Diego Carpitella”.

Inizia la ricerca e la documentazione della cultura orale del territorio salentino negli anni Settanta. A Calimera, paese in cui è vissuto, opera con un gruppo di ragazzi che sotto l’influenza e la spinta di Giannino Aprile, sindaco illuminato e comunista, si ispira al suo insegnamento di recupero e valorizzazione della cultura e della lingua grica.

È nel circolo culturale “Giannino Aprile” che comincia a registrare i primi canti della tradizione popolare dalla viva voce dei cantori: Cosimo Surdo, Cici Cafaro, Lucia De Pascalis.

Non è ancora un progetto articolato e manca di spessore politico. L’idea fondante di quel periodo è quella di cercare di documentare la memoria di una piccola comunità di lingua grica, le sue espressioni poetiche e sonore.

Il salto qualitativo, tecnico e soprattutto culturale avviene con l’incontro, decisivo, con Rina Durante e Bucci Caldarulo.

Con Rina, le primordiali ricerche sul campo intorno ai canti della Grecìa salentina e ai racconti dei contadini diventano progetto di ricerca sulla memoria orale del Salento. Canti, storie, rituali, favole, giochi, biografie di cantori, scioperi assumo la dimensione della ricerca, in una prospettiva non più solo locale, ma come parte integrante di un movimento nazionale che si collega alla ricostruzione di una storia delle classi subalterne dei contadini e degli operai. Rina spingeva a raccogliere, documentare, studiare e approfondire la storia del territorio per emanciparla dall’isolamento geografico e politico in cui era stata relegata dalla classe egemone. Tesseva i fili di un raccordo con intellettuali che gravitavano nell’orbita e nelle attività dell’Istituto Ernesto de Martino di Milano prima, di Sesto Fiorentino poi, e del Canzoniere Italiano.

Bucci Caldarulo, che viveva insieme a Rina, sperimentava con Luigi Lezzi, Anna D’Ignazio, Marisa Serafino e pochi altri, la riproposta della musica popolare sulla scia degli insegnamenti di Giovanna Marini, Ivan Della Mea, Maria Carta, Rosa Balestrieri. Le storie e i canti della ricerca sul campo diventano repertorio del Canzoniere Grecanico Salentino, che dagli anni Settanta comincia un’attività di riproposta musicale portandola nel Salento prima, poi per tutta la penisola e all’estero. La musica di riproposta diventa mezzo per raccontare la storia delle classi contadine, dell’emigrazione, della Resistenza, delle leghe e degli scioperi salentini, sedati con la violenza e spesso anche nel sangue. Il CGS racconta in musica quel mondo e quella cultura, intessendo fitti legami con il tessuto sociale che l’ha prodotta; il canto dà voce ai desideri e alle aspirazioni di un territorio degradato e declassato dai potentati locali.

Rina e Bucci pongono le basi per la ricerca, documentazione e ricostruzione di una memoria interrotta, devastata da un’emigrazione di proporzioni epiche, che sul finire degli anni Cinquanta aveva causato lo smembramento del tessuto sociale e culturale, minando in ogni aspetto la vita della comunità.

Rina insegna il gusto della ricerca collegata alla storia, che si trasforma in racconto; il racconto in favola e la favola in mito. Bucci insegna a cantare, a ricercare l’impasto della voce, a fondere le note con immagini della vita e delle storie dei tanti cantori che avevano condiviso le loro memorie, la loro esperienza, la loro intimità.

Luigi Chiriatti apprende così a fare ricerca, ad approfondire i temi, a seguire i mille racconti, a cercare i fili che tengono insieme l’immaginario di un territorio e soprattutto a tesserli insieme in un progetto che non sia solo canto, ma impegno civile, culturale, politico.

Scenario della ricerca è l’intero Salento. Documentare i canti diventa una priorità.

In sella alla sua Vespa Piaggio 125 e munito di un registratore a bobine UHR 4400, Luigi va a incontrare, fra difficoltà e resistenze, i depositari di una cultura che si nascondeva a se stessa.

Il periodo che seguì le grandi occupazioni delle terre (1950-51), e le delusioni politiche ed economiche che ne derivarono, avevano aperto le porte all’emigrazione di massa che fino al quel momento aveva risparmiato il tessuto sociale salentino. Le persone emigravano in cerca di una nuova umanità, verso le grandi città del Nord e dei paesi europei: Svizzera, Germania, Belgio. Facevano propri nuovi modelli di vita; abbandonavano e relegavano in un angolo nascosto della propria mente la povertà e la desolazione umana da cui erano partiti.

A distanza di vent’anni, cominciano i primi flussi di rientro nella terra d’origine, ma la memoria del territorio è devastata, perché le persone rifiutano di ritornare a “ricordare”.

In questo contesto la documentazione procede quasi al buio: non si ha ancora conoscenza delle grandi ricerche etnomusicali già svolte da Alan Lomax, Giovanna Marini, Gianni Bosio, Diego Carpitella, che saranno pubblicate solo a partire dagli anni Duemila.

La ricerca di Luigi indaga così le persone più vicine: la madre, le sue conoscenti e qualcuno dei paesi vicini a Calimera e Martano.

Subito si apre uno scenario ricchissimo di tutte le forme poetiche e musicali della cultura orale: canti d’amore, stornelli, pizziche-pizziche, canti alla stisa, serenate e si presenta l’occasione di documentare, fra mille difficoltà, anche i canti delle prefiche di Martano.

Poi, via per il Salento.

Cutrofiano con gli Ucci; Zollino, in una bottega di vino con cantori improvvisati; Otranto, altra bottega di vino; Aradeo con la famiglia Zimba; Santa Cesarea Terme con donna Giulia; Castrignano del Capo, Scorrano, Maglie, Corigliano d’Otranto, Ruggiano…

Se all’inizio i canti sono la priorità, Luigi inizia poi a registrare tutto ciò che ha a che fare con la memoria orale. Sollecitato da letture quali L’intellettuale rovesciato e L’elogio del magnetofono di Gianni Bosio, estende il campo d’indagine a tutto ciò che oggi chiamiamo «patrimonio immateriale» di un territorio: giochi, favole, cunti, preghiere e vita dei santi, biografie dei cantori.

Particolare interesse riveste il fenomeno del tarantismo.

L’idea portante è verificarne lo stato a distanza di vent’anni dalla pubblicazione della ricerca di Ernesto de Martino. Luigi intervista sia le tarantate, che tutte le persone che gravitavano intorno al rituale: suonatori, medici, parenti, sacerdoti.

Emerge che il fenomeno è profondamente radicato nell’immaginario collettivo salentino.

A Tricase Luigi raccoglie la testimonianza sul drammatico sciopero delle tabacchine del 1935: «A Tricase non si canta più da quando le carreggiate dei traini si sono riempite di sangue».

È l’inizio di un altro importante filone di ricerca: la ricostruzione orale della storia del movimento contadino e operaio salentino.

La documentazione si svolge nel più ampio ambito di ricerca organizzato e voluto dall’Istituto Gramsci di Bari, sotto la guida di Miriam Castiglione.

Confluiscono in questo filone numerose interviste a dirigenti politici, sindacali e contadini che hanno contribuito con le loro lotte alla costruzione di un Salento nuovo e alla rivendicazione di una nuova dignità della vita.

Nel 1981 Luigi acquista la sua prima macchina fotografica, che gli permette di documentare con immagini riti, luoghi e protagonisti della ricerca.

La documentazione si arricchisce poi anche di materiali video. Alcuni riguardano le ritualità salentine: il tarantismo (Morso d’amore, 1981), la danza scherma di Torrepaduli (1983), la Passione nella Grecìa salentina (1983), gli spettacoli dei cantori, numerosissime feste e spettacoli di riproposta.

Alla ricerca si affianca, dal 1974 al 2001, l’attività di riproposta della musica popolare salentina; nel Canzoniere Grecanico Salentino (1974-1978), nel Canzoniere di Terra d’Otranto (1989-1996), nella formazione Aramirè (1996-2001). Molti spettacoli musicali sono documentati nell’archivio.

A partire dal 1998, comincia la pubblicazione dei materiali raccolti sonori dell’archivio:

Buonasera a quista casa. Antonio Aloisi, Antonio Bandello. Gli “Ucci”. Pizziche, stornelli, canti salentini,

libro con CD, Edizioni Aramirè, Lecce 1999;

Canti della Grecìa salentina, Edizioni Aramirè, Lecce 1999;

Luigi Stifani, Io al santo ci credo. Diario di un musico delle tarantate, Edizioni Aramirè, Lecce 2000;

I Passiuna tu Christu. Canti di questua pasquale della Grecìa salentina, Edizioni Aramirè, Lecce 2000;

Canto d’amore. Voci, suoni e ritmi della Grecìa salentina, Edizioni Aramirè, Lecce 2000;

Lucia De Pascalis, Cantare a Kurumuny, Kurumuny, Calimera (Le) 2002;

Niceta Petrachi, La Simpatichina. Malachianta. Canti salentini di tradizione orale, Kurumuny, Calimera (Le) 2003;

Giuseppe Mighali, Zimba, canti suoni e ritmi di Aradeo, Kurumuny, Calimera (Le) 2004;

Uccio Bandello. La voce della tradizione, Kurumuny, Calimera (Le) 2010;

Uccio Aloisi, Il canto della terra, Kurumuny, Calimera (Le) 2011;

Corimondo. La Strina. Suoni e canti di Corigliano d’Otranto, Kurumuny, Calimera (Le) 2012;

Ricci i tuoi capelli. Arie e canti popolari di Cannole, Kurumuny, Calimera (Le) 2012.

Alcuni materiali di ricerca sono confluiti (1977-78) nei dischi dell’Albatros curati da Brizio Montinaro: Musiche e canti tradizionali del Salento, a cura di Brizio Montinaro, vol. I, LP, Albatros, Editoriale Sciascia 1977; Musiche e canti tradizionali del Salento, a cura di Brizio Montinaro, vol. II, LP, Albatros, Editoriale Sciascia 1978.

Aradeo

Ragazzi SottoSopra. Generazioni verso l’autonomia

Giovanissimi a rischio marginalità sociale. Per 18 mesi l’associazione “Ariadne” ha operato tra gli adolescenti nell’Ambito di Galatina: «Un felice bilancio conclusivo»

Segui il Gallo

Segui il Gallo  Live News su WhatsApp: clicca qui

Live News su WhatsApp: clicca qui

È un felice bilancio conclusivo quello di “SottoSopra: Generazioni verso l’autonomia”, progetto realizzato nel Salento dall’associazione di promozione sociale Ariadne. Per 18 mesi una rete di professionisti ha operato nell’Ambito territoriale di Galatina tra adolescenti a rischio marginalità sociale e famiglie.

Le attività hanno visto l’associazione al fianco di enti, realtà sociali e istituzioni (Comune di Aradeo, Consultorio Familiare di Galatina e Cooperativa sociale Polvere di Stelle), costruendo nel tempo una rete di lavoro e partenariato.

Ariadne ha presentato i primi risultati di “SottoSopra” al teatro comunale “Modugno” di Aradeo alla presenza del sindaco Giovanni Mauro, dell’assessora comunale alle Politiche sociali Tania D’Acquarica e dell’equipe di progetto.

«Destinatari», spiegano da Ariadne, «sono stati i ragazzi della fascia d’età 13-18 individuati attraverso i Servizi sociali dei Comuni o l’Ambito di zona, ma siamo intervenuti anche sulle famiglie».

«Seguirli, nonostante il supporto degli enti citati, non sempre è stato semplice, tranne in quei casi», sottolineano, «in cui si è creata una buona interazione con le famiglie. Abbiamo operato attraverso l’accompagnamento individualizzato, metodologia finora mai sperimentata in Puglia ma molto sviluppata in Lazio, Piemonte e Lombardia, prevedendo incontri tra il ragazzo e il cosiddetto “compagno adulto”, ruolo che abbiamo sempre assegnato a uno psicologo. Gli incontri non sono avvenuti in luoghi strutturati o prestabiliti ma scelti liberamente di volta in volta: una piazza, un cinema, il mercato o anche a casa se non si aveva voglia di uscire».

«Questo metodo, che ad Aradeo e paesi limitrofi fornisce servizi e prestazioni di consulenza, sostegno psicologico, psicoterapia individuale e di gruppo», precisano ancora quelli di Ariadne, «mira a rendere l’adulto un punto di riferimento diverso da figure come genitori o professori, per adolescenti che spesso non hanno amici, non escono e non vedono nessuno. La figura del compagno-adulto serve proprio a questo: sperimentarsi in una nuova relazione. Poi abbiamo formato, parallelamente, gruppi per adolescenti e altri per i genitori. I primi con incontri bisettimanali mentre i secondi una volta al mese, sempre alla presenza di un terapeuta».

«Un’esperienza», concludono dall’associazione, «che rivela l’importanza del lavoro di gruppo e in rete con il territorio».

“SottoSopra: Generazioni verso l’autonomia” è un progetto realizzato da Ariadne APS attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore (artt. 72 e 73 D.Lgs. 117/2017) – Avviso “PugliaCapitaleSociale 3.0″ – CUP: B65I22000640009.

Attualità

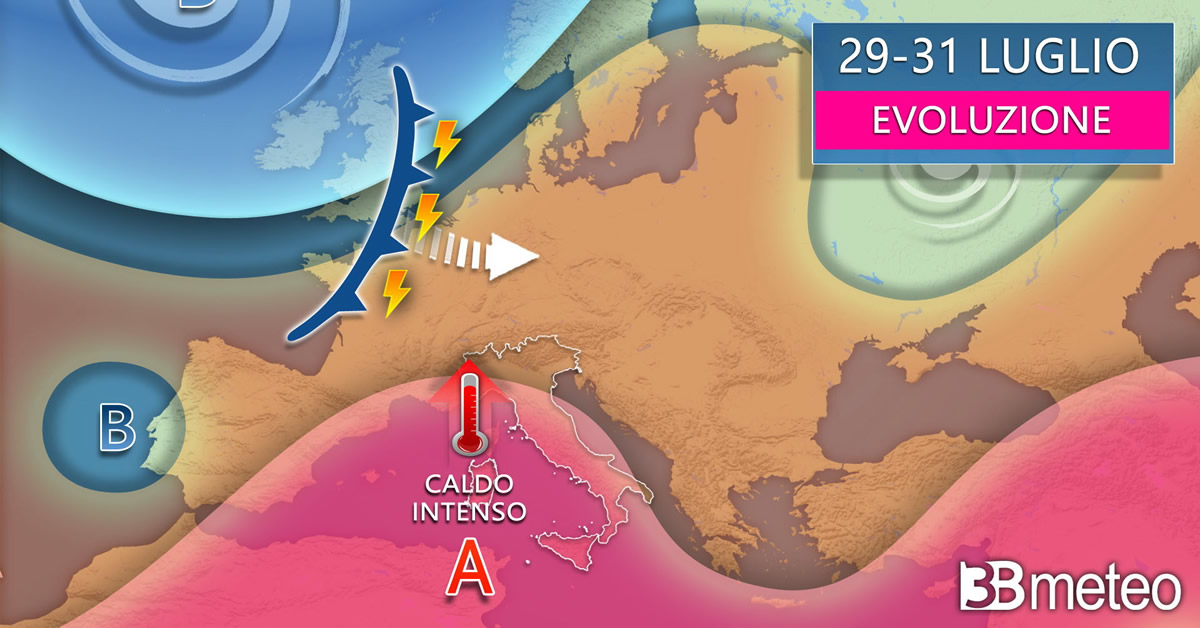

Caldo africano, Caronte pronto a soffiare sul Salento

Temperature ancora una volta in aumento, caldo sempre più intenso, al Centrosud nella prossima settimana…

Segui il Gallo

Segui il Gallo  Live News su WhatsApp: clicca qui

Live News su WhatsApp: clicca qui

DAL WEEKEND CALDO AFRICANO IN DECISO AUMENTO, TEMPORALI SOLO ISOLATI

Confermata una rimonta dell’alta pressione africana nei prossimi giorni sul Mediterraneo e Italia.

Temperature ancora una volta in aumento, caldo sempre più intenso, al Centrosud nella prossima settimana potremo nuovamente registrare picchi di 38°-40°.

Qualche grado in meno lungo le coste complici le brezze marine, ma qui si farà sentire maggiormente l’afa.

Il caldo del giorno farà aumentare anche le temperature notturne, solo sulla costa, a ridosso del mare, le minime potranno scendere sotto i 23°-25°.

Questo caldo africano, secondo le previsioni di 3bmeteo, ci terrà compagnia fino a fine mese ed anche nei primissimi giorni di agosto, quando tuttavia l’anticiclone potrebbe iniziare a mostrare qualche segnale di cedimento.

Alessano

Un film su Don Tonino

“Un santo nuovo per una Chiesa nuova (Il sud del sud, La vita di Don Tonino Bello): riprese da gennaio nei luoghi amati e frequentati dal Venerabile

Segui il Gallo

Segui il Gallo  Live News su WhatsApp: clicca qui

Live News su WhatsApp: clicca qui

Un film per raccontare la vita dell’indimenticato (ed indimenticabile) vescovo don il grembiule. Le riprese avranno inizio a gennaio e coinvolgeranno i luoghi appartenuti a don Tonino che la produzione visiterà in agosto. Quindi, certamente, Alessano, paese natio, Tricase dove don Tonino ha lasciato un’impronta indelebile e Molfetta dove da vescovo ha indossato mozzetta e zucchetto.

Il religioso sarà interpretato dall’attore Francesco Oranges, chiamato a riprodurre la serenità del vescovo nella frenesia delle sue giornate, cogliendone attivismo e spiritualità.

La regia del lungometraggio, nato dall’idea di Andrea Coppola, autore di una biografia su don Tonino, sarà curata da Luciano Silighini Garagnani (regista e produttore cinematografico).

Proprio il regista ha anticipato che «sarà un film che rispecchierà fedelmente la vita del Venerabile, come chiesto dalla famiglia in una bellissima lettera».

Il film inizia con una delle tante giornate frenetiche vissute, anche se Don Tonino sembra sorridere sempre e far passare quella frenesia come quotidianità.

È in auto con Michele, un ragazzo che lo guarda tra l’emozione e lo stupore: «Dobbiamo correre verso sud… il sud del sud».

Michele non capisce dove quel prete riesca sempre a trovare la forza di sorridere. E così inizia un racconto, quasi una confessione, di un sacerdote con chi un giorno, scopriremo, proprio da quelle chiacchierate troverà la sua vocazione.

Il titolo del film già spiega molto: “Un santo nuovo per una Chiesa nuova (Il sud del sud, La vita di Don Tonino Bello)’’.

Don Tonino è stato innanzitutto un grande uomo, segnando la sua epoca aldilà del Credo che ognuno di noi professa (se ne ha uno). Il presente è solo una logica conseguenza: il Vescovo con il Grembiule è già considerato un Santo dalla sua gente, soprattutto da chi ha avuto la fortuna di conoscerlo di persona, anche se per la Chiesa, ufficialmente, è ancora “solo” Venerabile.

Ma è questione di tempo…

-

Cronaca2 settimane fa

Cronaca2 settimane faBarricato in casa risponde a suon di minacce: tensione a Tricase

-

Cronaca4 settimane fa

Cronaca4 settimane faLa corrente le porta al largo: due ragazzine tratte in salvo

-

Attualità2 settimane fa

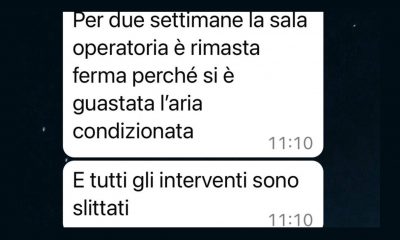

Attualità2 settimane faGalatina: sala operatoria chiusa perché senza aria condizionata? No, si, forse…

-

Attualità1 settimana fa

Attualità1 settimana faCalzaturiero: rinnovato Contratto Nazionale

-

Cronaca2 settimane fa

Cronaca2 settimane faIncidente sulla Tricase-Depressa: auto con coppia a bordo ribaltata

-

Attualità3 settimane fa

Attualità3 settimane faLa Fondazione De Francesco aiuta le matricole

-

Castrignano dei Greci6 giorni fa

Castrignano dei Greci6 giorni faChiusa struttura medica nel Salento: “Medico sprovvisto di specializzazione”

-

Attualità6 giorni fa

Attualità6 giorni faPioggia di 100 al Cezzi De Castro-Moro di Maglie: tutti nomi